警察庁は6月、令和6年の水難事故と山岳遭難の統計を公表しました。水難事故は過去10年で最多となる1535件が発生し、死者・行方不明者は816人に達しました。また中学生以下の被害も増加しています。

いっぽうの山岳遭難は2946件で前年から減少しましたが、依然として高い水準を維持しています。遭難者の8割が40歳以上で、単独登山の死亡率も高い傾向が見られました。

事故防止のために装備の徹底や安全な行動を警察庁は呼びかけています。

レジャー増加の影で釣り・水遊び中の事故が多数

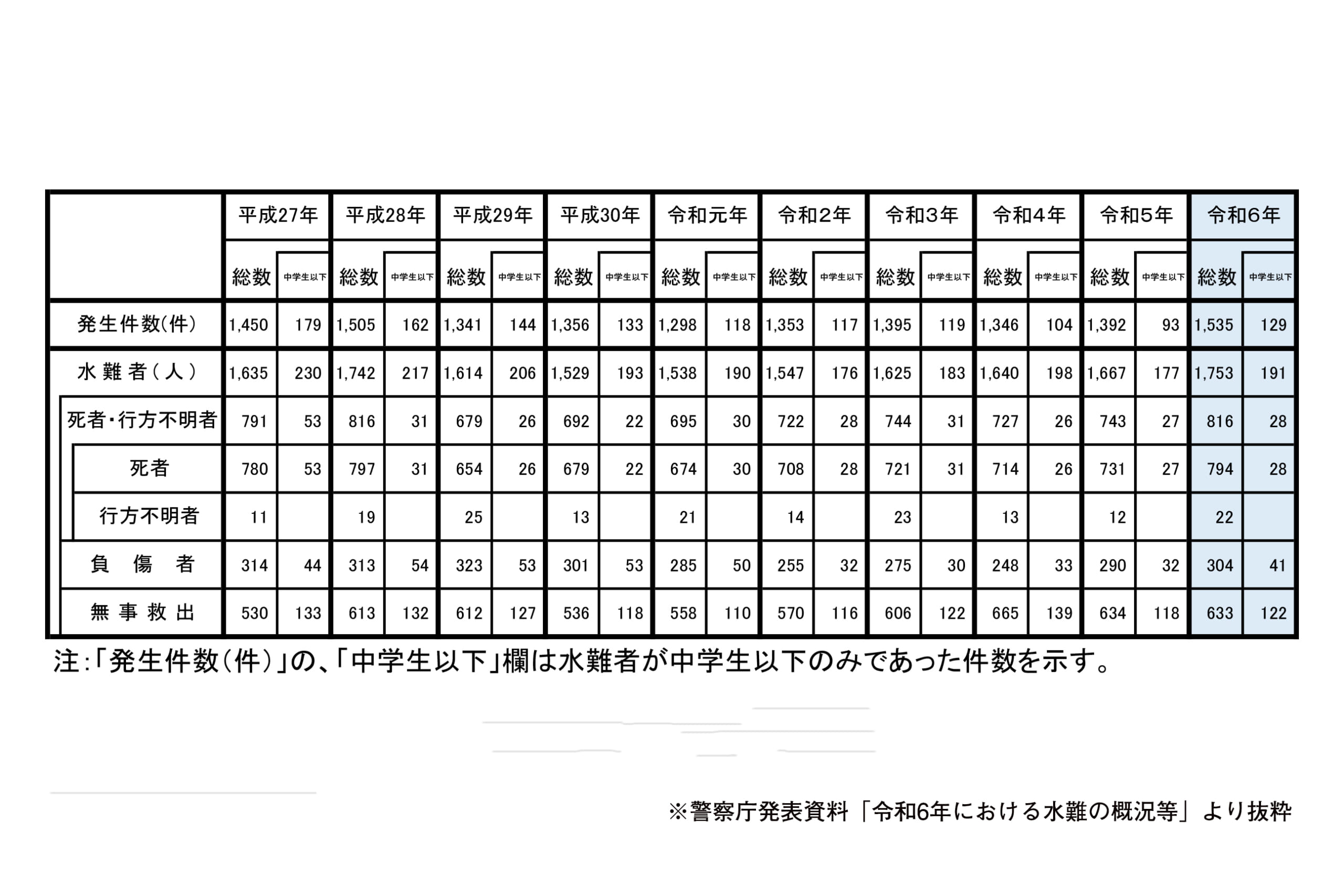

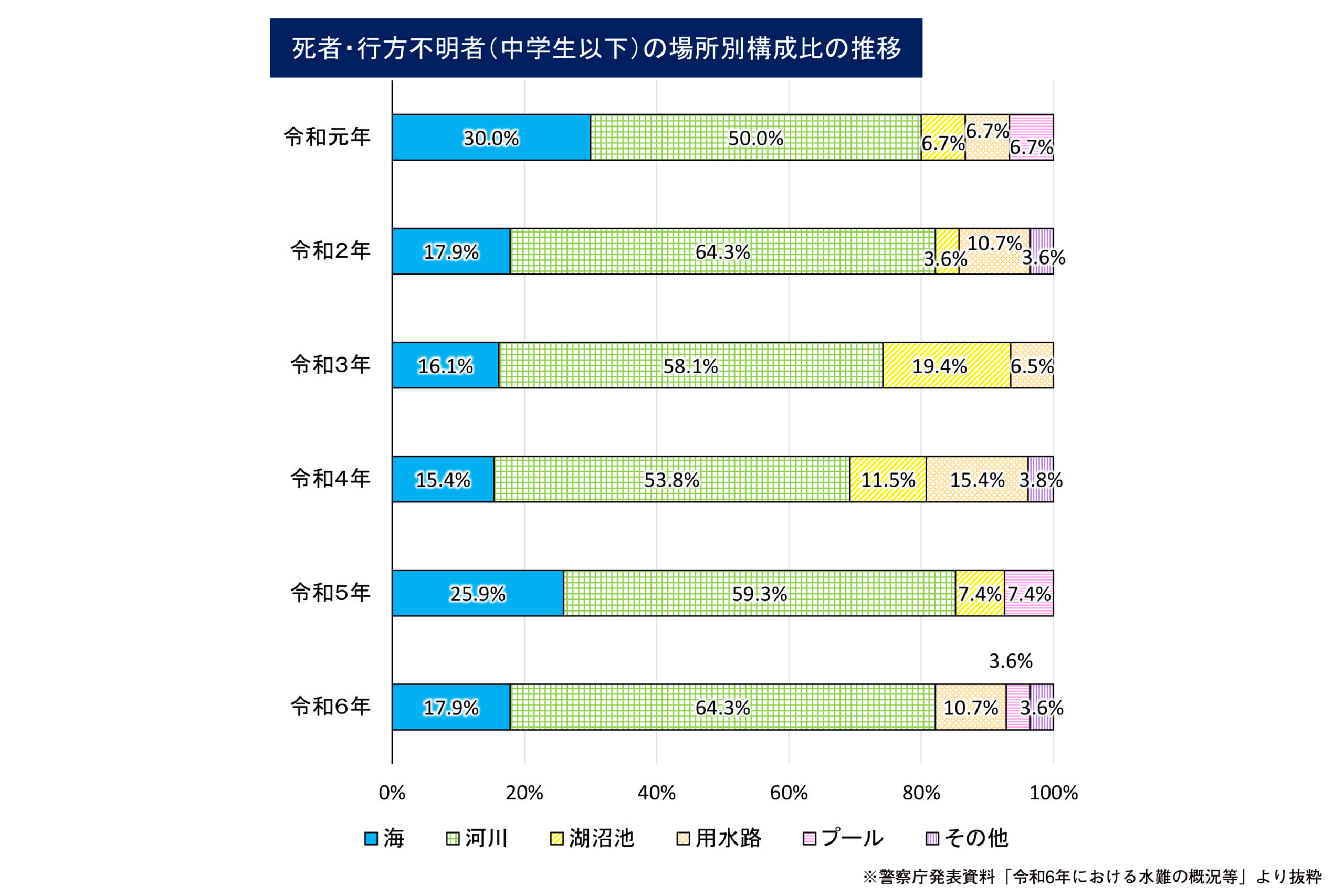

令和6年に全国で発生した水難事故総数は1535件で、前年より143件増加。それに伴う水難者数は1753人で、うち死者・行方不明者は816人にのぼります。特に注目されるのは中学生以下の事故で、129件が発生し、水難者は191人、うち死者・行方不明者は28人でした。

都道府県別の水難発生件数では沖縄県(128件)、東京都(107件)、岐阜県(68件)が多くなっています。発生場所は海がもっとも多く(372人)、次いで河川(288人)。行為別では「魚とり・釣り中」(191人)や「作業中」(65人)などが目立ちます。また中学生以下の場合は、河川での水遊び中が半数以上を占めました。

年齢別では18歳以上65歳未満が全体の48.5%、65歳以上は34.2%と、成人や高齢者の被害も多く見られました。警察庁は気象や地形の事前確認、ライフジャケットの着用、水辺での子どもの見守りなどを徹底するよう注意を促しています。

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

遭難最多は長野・北海道・東京 『道迷い』が主因

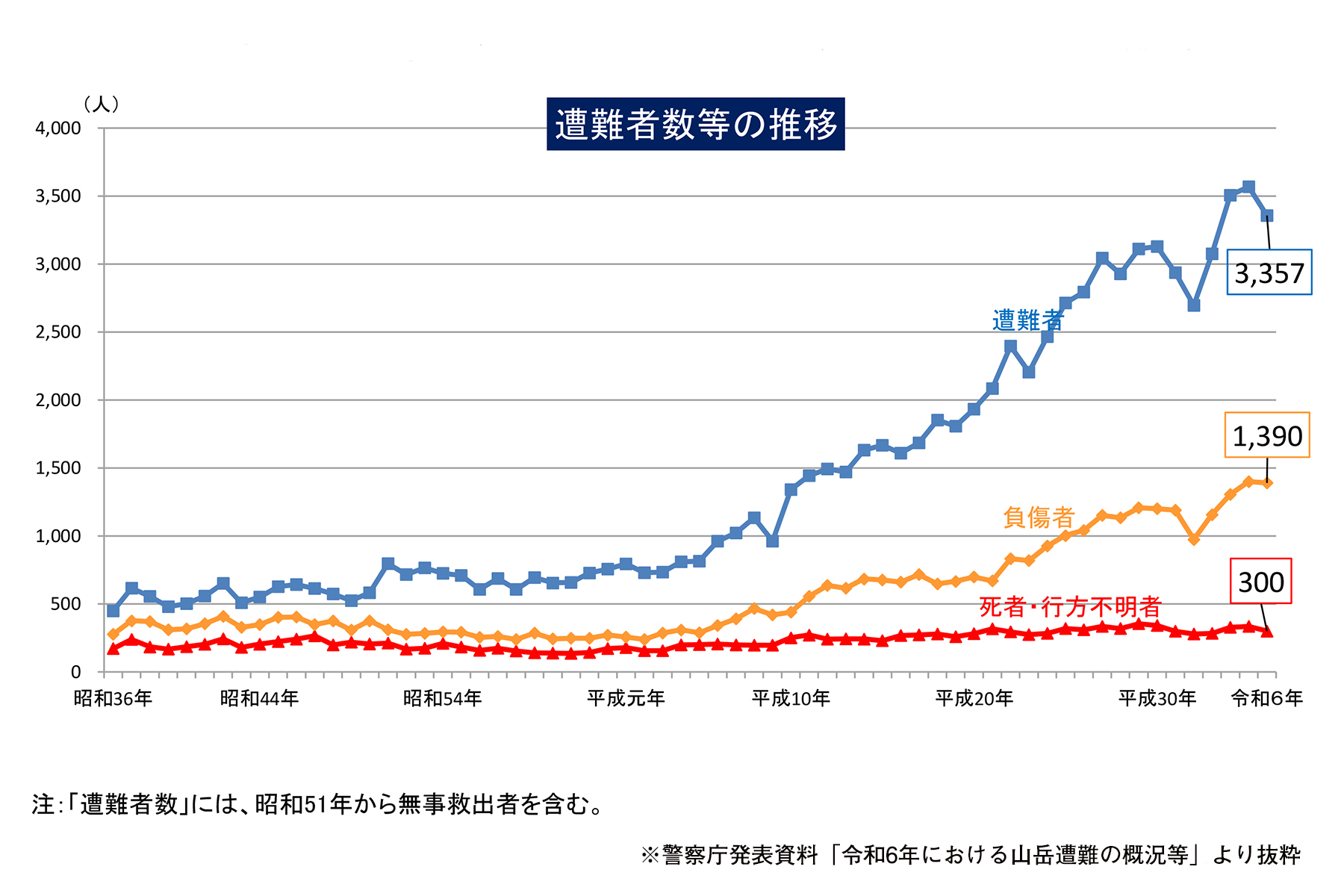

山岳遭難は令和6年に全国で2946件発生し、遭難者数は3357人にのぼりました。件数・人数ともに前年より減少しているものの、依然として高水準で推移しています。死者・行方不明者は300人、負傷者は1390人、無事救助された人は1667人でした。

もっとも遭難が多かったのは長野県(321件)、次いで北海道(189件)、東京都と神奈川県(各183件)でした。富士山や高尾山など、観光地として知られる山での遭難も増加傾向にあります。

遭難の原因は「道迷い」(30.4%)が最多で、「転倒」(20.0%)、「滑落」(17.2%)が続きました。登山を目的とする事例がもっとも多く、次いで山菜・キノコ採りが挙げられています。年齢別では40歳以上が全体の79.8%、60歳以上が50.0%を占めています。とくに単独登山者の死亡率は高く、複数人での登山と比較して約2倍の危険性があるとされています。

警察庁は登山計画の提出や装備の準備、天候の判断、道迷い対策などを挙げ、登山者に対して安全意識の向上を強く呼びかけています。

まもなく夏休みを迎え、海や山など自然の中で過ごす機会が増える季節となります。その一方で、事故のリスクも高まる時期でもあります。水辺や登山では、わずかな油断が命にかかわることがあります。

今回の統計が示すように事故は年齢や経験に関係なく、誰にでも起こり得ます。天候や地形の把握やライフジャケットの着用、適切な装備と計画など、基本的な備えを怠らないことが重要です。

自然を安心して楽しむためにも家族や仲間と安全意識を共有し、一人ひとりがリスクを意識した行動を心がけましょう。

◆警察庁報道資料発表「令和6年における山岳遭難・水難の概況等について」

https://www.npa.go.jp/news/release/2025/20250612001.html/news/release/2025/2025061

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT