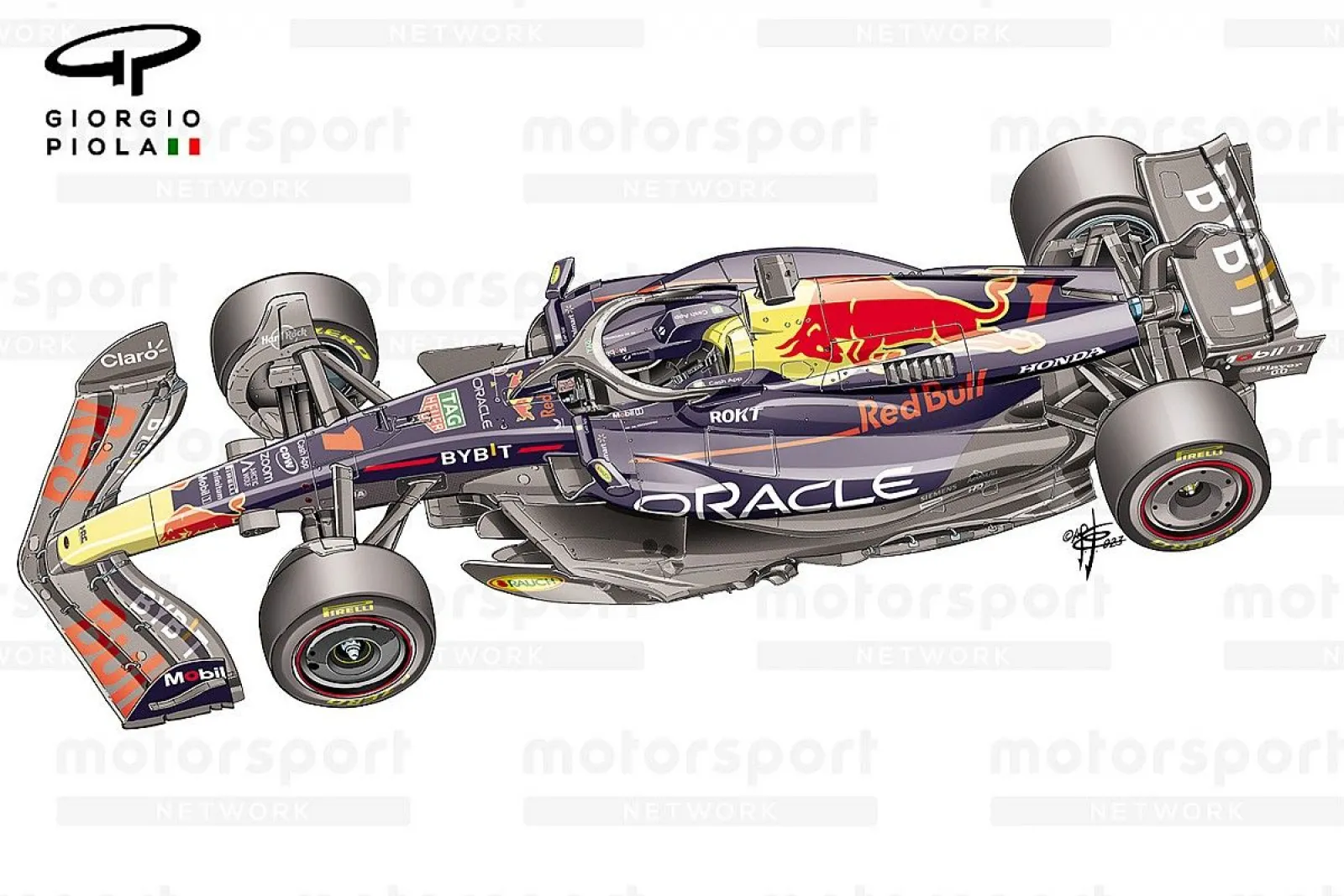

レッドブルのRB19は、マックス・フェルスタッペンとセルジオ・ペレスがドライブし、2023年のF1全22戦中21勝という輝かしい成績を残した。これはF1の歴史上、年間の最高勝率記録を樹立するものである。

ただこのRB19は、まったく新しくデザインされたわけではなく、2022年のレッドブルのマシンRB18の進化版である。チーム代表のクリスチャン・ホーナーは、RB19にはRB18から多くのパーツが流用されていることを明かしている。

ホーナー代表曰く、マシンの最大の変更点は、軽量化にあるという。しかしそれ以外にも、多くの変更が施されていることが、細かく見ていくとよく分かる。

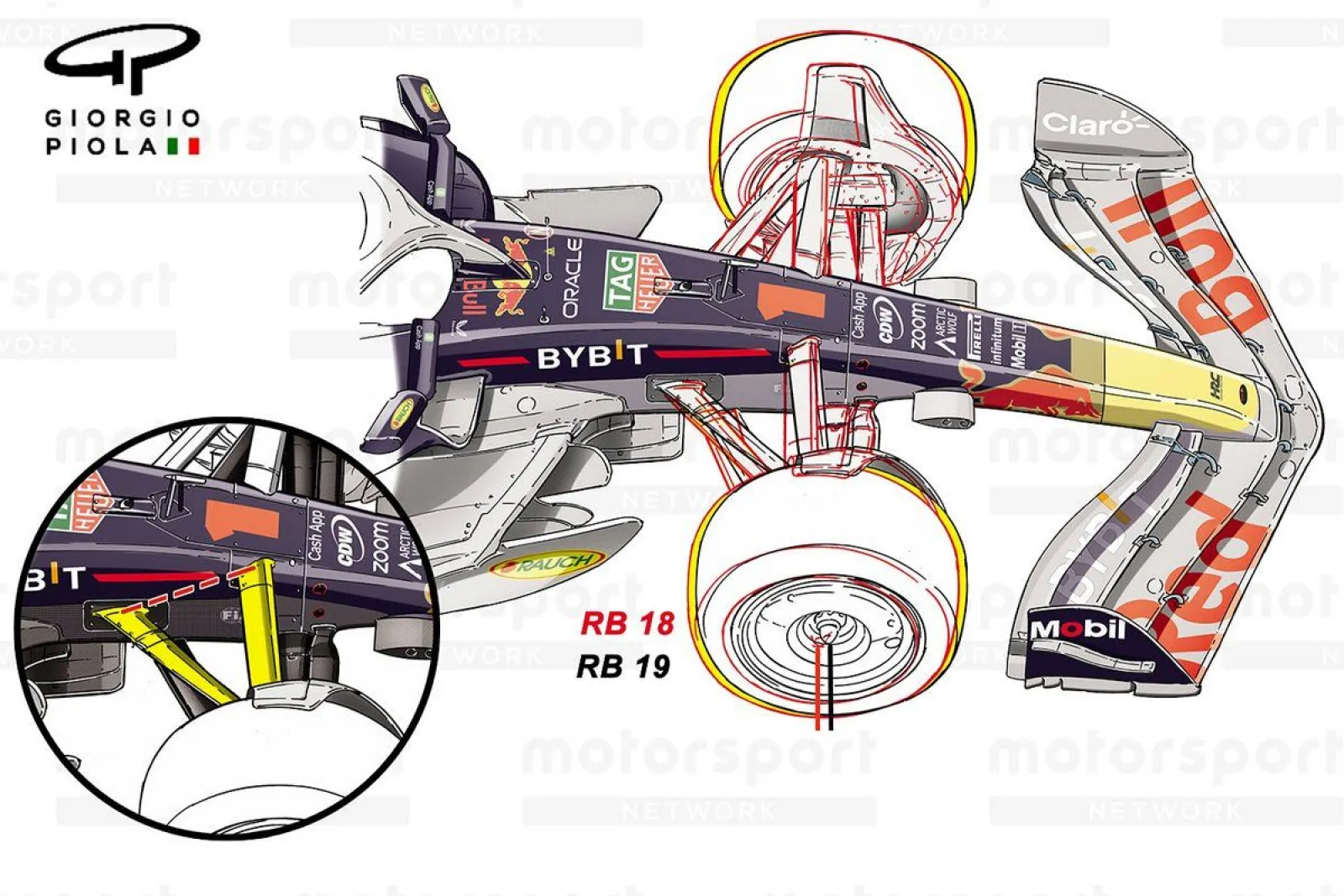

■フロントの車軸位置が若干ながら変更

まず異なっているのは、フロントの車軸の位置だ。RB19の車軸は、RB18よりもほんのわずかながら前進させられている。つまり、フロントタイヤが若干前に移動しているということだ。

この変更は、サスペンションの機能や空力面のパフォーマンスに影響を及ぼすだけでなく、タイヤのパフォーマンスにも影響を及ぼす、重要な要素のひとつだ。

フロントタイヤは、F1マシンの中で最も大きな空気抵抗を生み出すパーツであり、その後方には大きな乱流を生み出す。この乱流がフロアやサイドポンツーンに及ぼす影響は、マシン全体のパフォーマンスにとっても重要だ。つまりフロントタイヤが前方に移動したことで、空力的な影響も変わっているはずだ。

また、レッドブルが取り入れた独特のサスペンションレイアウトにも注目しておきたいところだ。

レッドブルはRB18のフロントサスペンションアームのアッパーウイッシュボーンを、前後で高さを大きく変えてきた(イラスト丸の中で黄色く色付けした部分)。この傾向は、現在では他チームも踏襲し、トレンドのひとつとなっている。このレイアウトを採用することで、ブレーキング時等にマシンのフロント部分が沈み込んでしまうのを防ぎ(アンチダイブ)、パフォーマンスを安定させるのに役立つ。現世代のF1マシンにとってこれは非常に重要だ。

もちろん、サスペンションアームの断面形状を活かした空力面の効果も考慮しなければならない。サスペンションは今や、マシンの姿勢を制御するためだけのパーツではなく、気流を制御するためにもフル活用されているのだから。

■モノコックの形状も変更

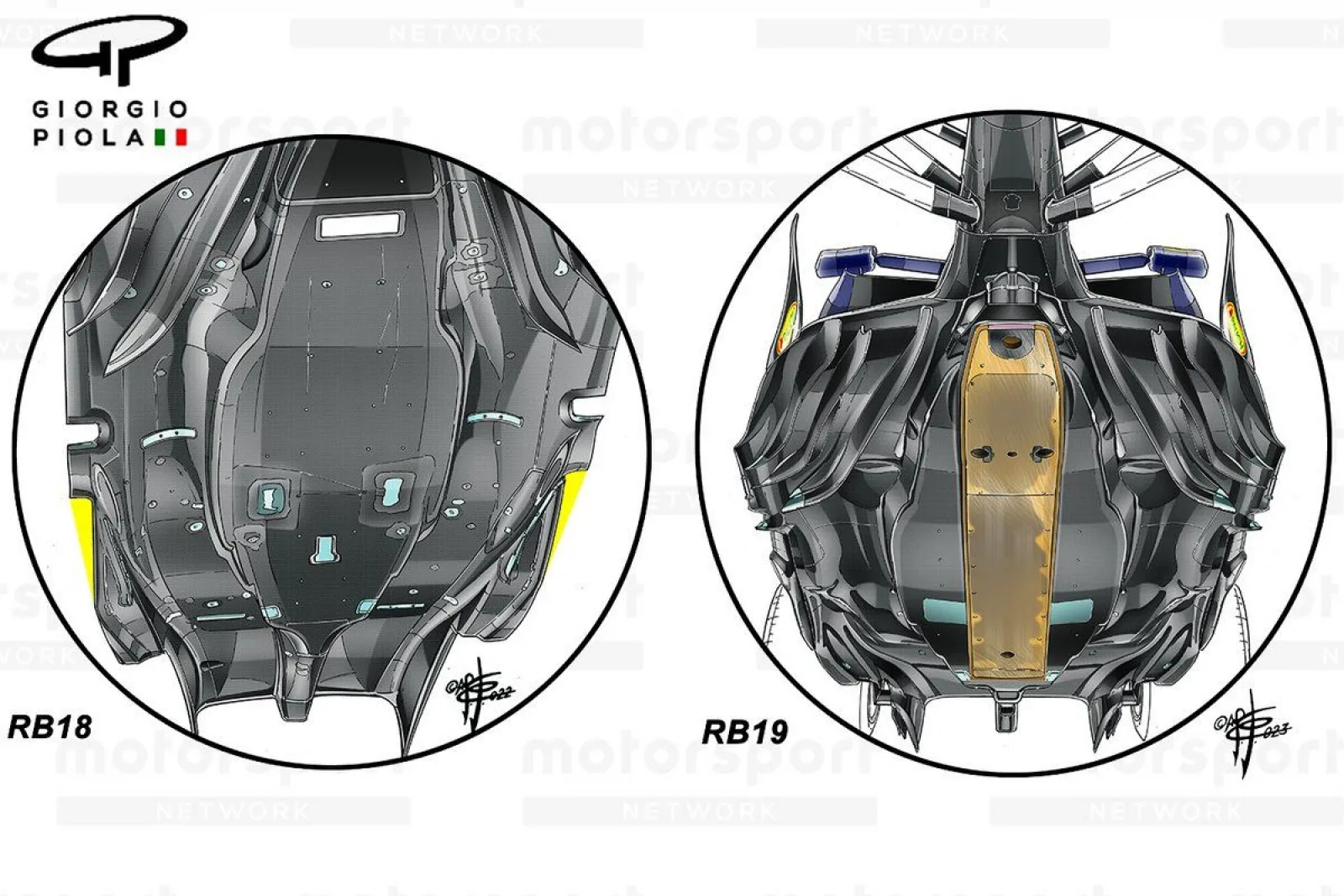

RB18では、モノコックの下の気流を改善するため、モノコック下面をコンパクトに設計した。RB19では、このモノコック下の形状を変更。バルクヘッド側から見ると、その断面積が縮小されていることが分かる。

RB18とRB19のフロントバルクヘッドの形状を比較すると、RB19のモノコックの下部はV字形となった。これに伴い、ノーズの下面も同じような形状に変更されている。

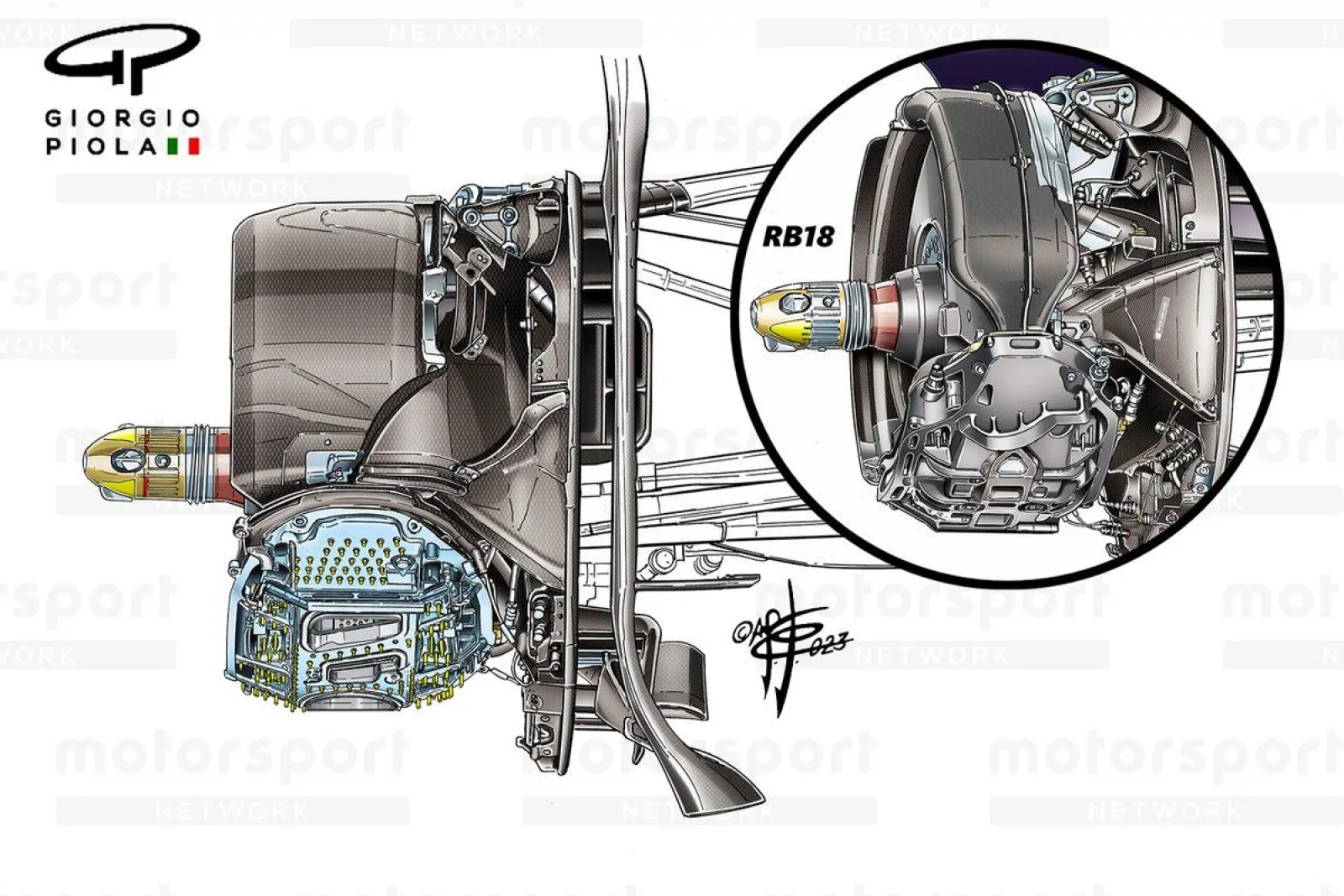

■ブレーキにも変更あり

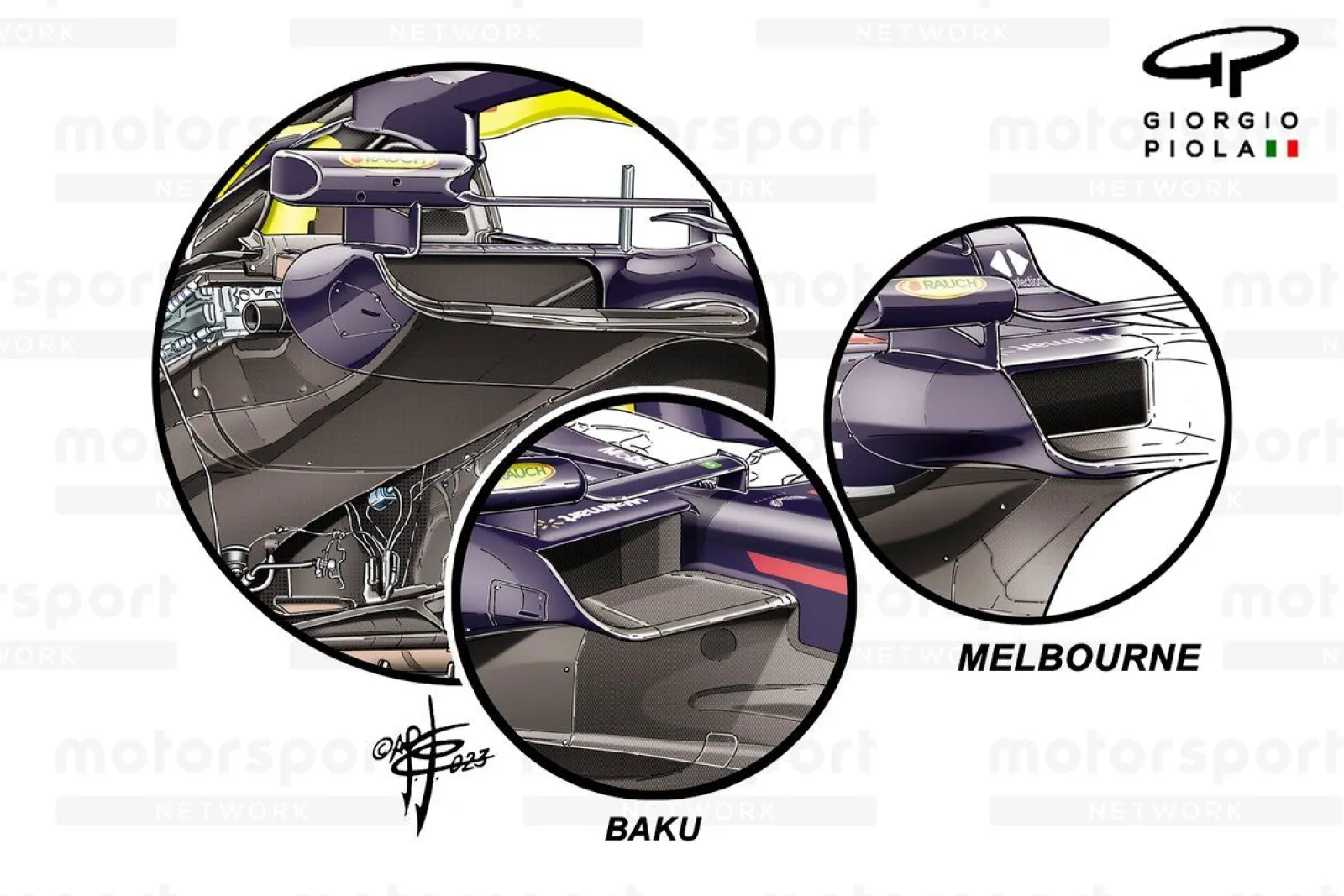

ブレーキディスクのフェアリングにも、変更が施された。この領域は、レッドブルがRB18の時点では試行錯誤し、シーズンを通して変更を繰り返していたエリアだ。

このブレーキディスクフェアリングは、今ではグリッド上の多くのチームが採用しているパーツ。超高温になるブレーキディスクを封じ込め、周辺パーツに伝わる温度を適切に制御しようとしているのだ。

また、ホイールリムに伝わる熱の管理にも役立っていて、これによりタイヤの内部温度を管理している。

レッドブルはコンポーネントの重量を削減しながらも、温度を適切に管理する方法を模索し続けた。その結果、RB19ではブレーキキャリパーも進化を遂げた。

RB19のキャリパーには、針のようなスパイク状の突起を無数に取り付け、その表面積を広げてきたのだ。これにより、放熱性能を引き上げようとしたものと見られている。

■空力開発制限も、進化したサイドポンツーン

現世代のF1マシンで話題になっている主なコンポーネントはサイドポンツーンだ。これはサイドポンツーンが特に目立つコンポーネントであり、設計コンセプトを区別しやすいがためだ。

レッドブルは2022年の当初から、ダウンウォッシュ型のサイドポンツーンを採用。これはアルピーヌやアルファタウリも採った解決策だった。

一方、フェラーリやメルセデスなどは、2022年マシンに全く異なるコンセプトを選択した。

このサイドポンツーンの形状は、徐々にダウンウォッシュ型に収束していくことになった。サイドポンツーンの上面に溝を備えるマシンもあった。ただレッドブルは今もこの溝を備えていない。

RB18のサイドポンツーンには、ダウンウォッシュ以外にも他チームに影響を与えた特徴があった。そのひとつが、インレット部分のレイアウトである。

RB18のサイドポンツーンのインレットは、下部の方が上部よりも大きく前方に伸びている。これにより、サイドポンツーンの下部に設定されたえぐれ(アンダーカット)部分を通る気流の流路を確保しているのだ。

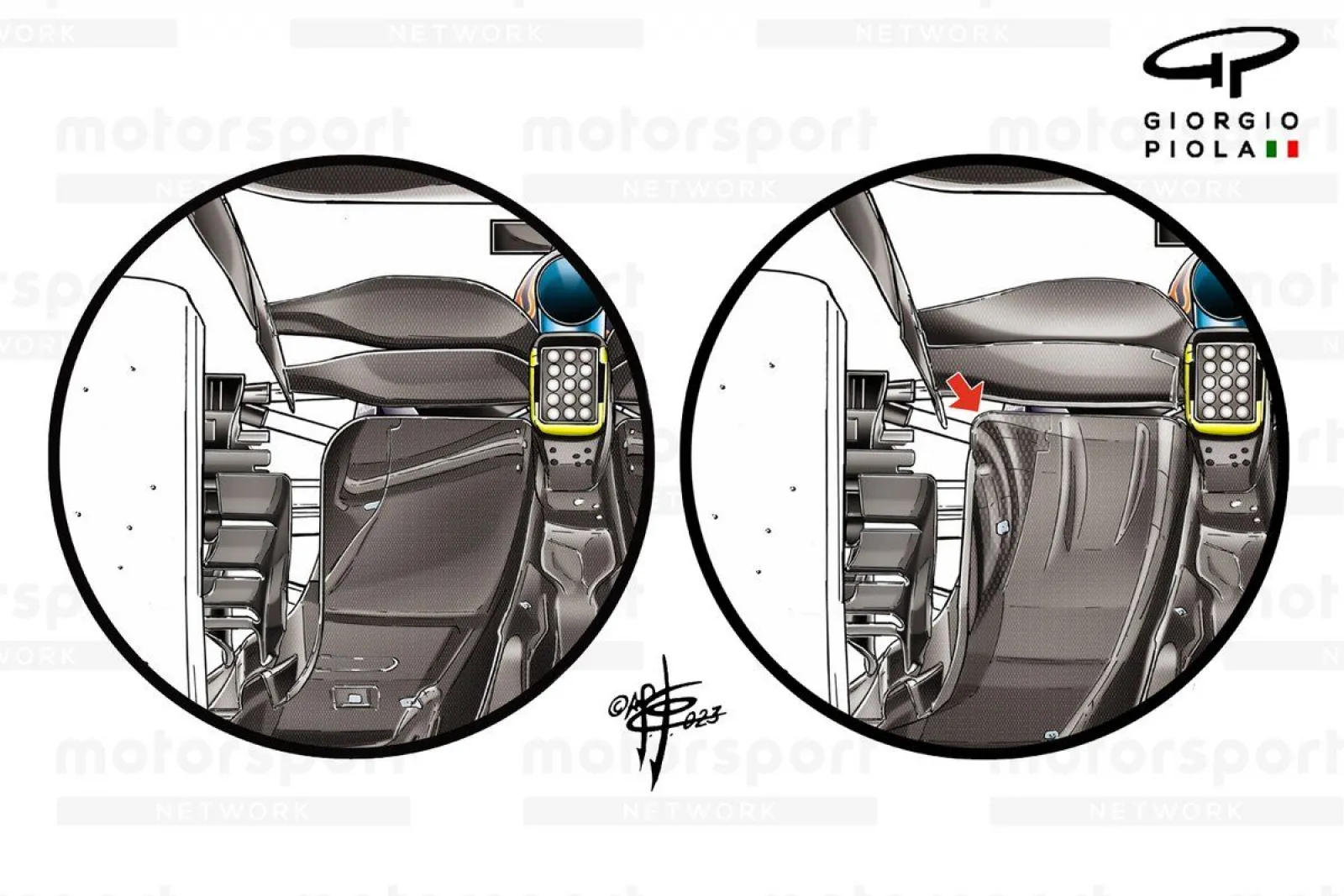

他のチームはそのボディワークの変更にリソースを投じた。しかしレッドブルはRB19の開発において、空力だけでなく冷却の観点からも、パフォーマンスを引き出すための改善に集中した。

アゼルバイジャンGPでは、この部分に改良を加え、インレット下部のボディワークを左右に広げ、その下の気流の流路を確保したのだった。

ハンガリーGPではさらに極端な形状となった。これはインレットの上下の形状を比較したモノであるだけでなく、フロントタイヤで発生する乱気流、さらに気流がサイドポンツーンの周りをどう流れているかということに関連しているという。

しかしレッドブルは、今季空力開発が大きく制限されている。2022年にコンストラクターズチャンピオンとなったレッドブルは、規定量の70%しか風洞やCFD(計算流体力学)を行なうことができない。しかも2021年の予算制限に違反した結果、さらに10%空力開発が制限されている。

■空力開発制限を回避する秘策は、熱交換器にあり?

これらの制限が科されている中でも、レッドブルは変更を効果的に行なっているようだ。

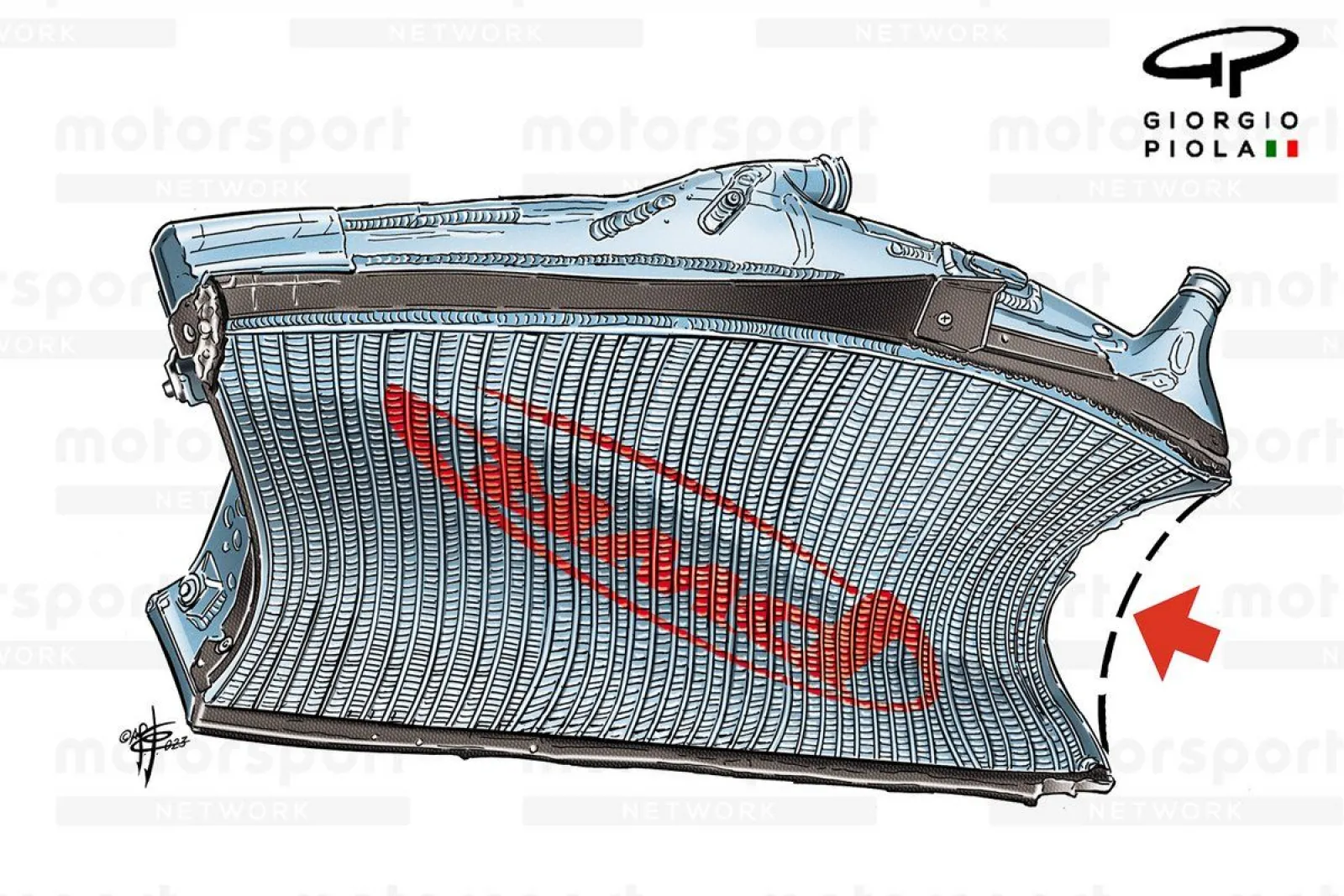

レッドブルはスポーティングレギュレーションを最大限活用して、空力開発を行なったようだ。スポーティングレギュレーションでは、パワーユニットの熱交換器の開発に関しては、風洞試験を無制限に行なうことができるよう規定されているのだ。

これにより、熱交換器の効率を向上させることに重点を置き、それを活かして車体の空力パフォーマンスを向上させたようだ。

ただレッドブルがハンガリーGPで投入したアップデートは、サイドポンツーンだけではなかった。エンジンカウルの形状も変更され、後方の冷却用開口部の方向も下向きに変えられた。またシャークフィンもより後方まで伸ばされる形状になった。

■フロアの変更

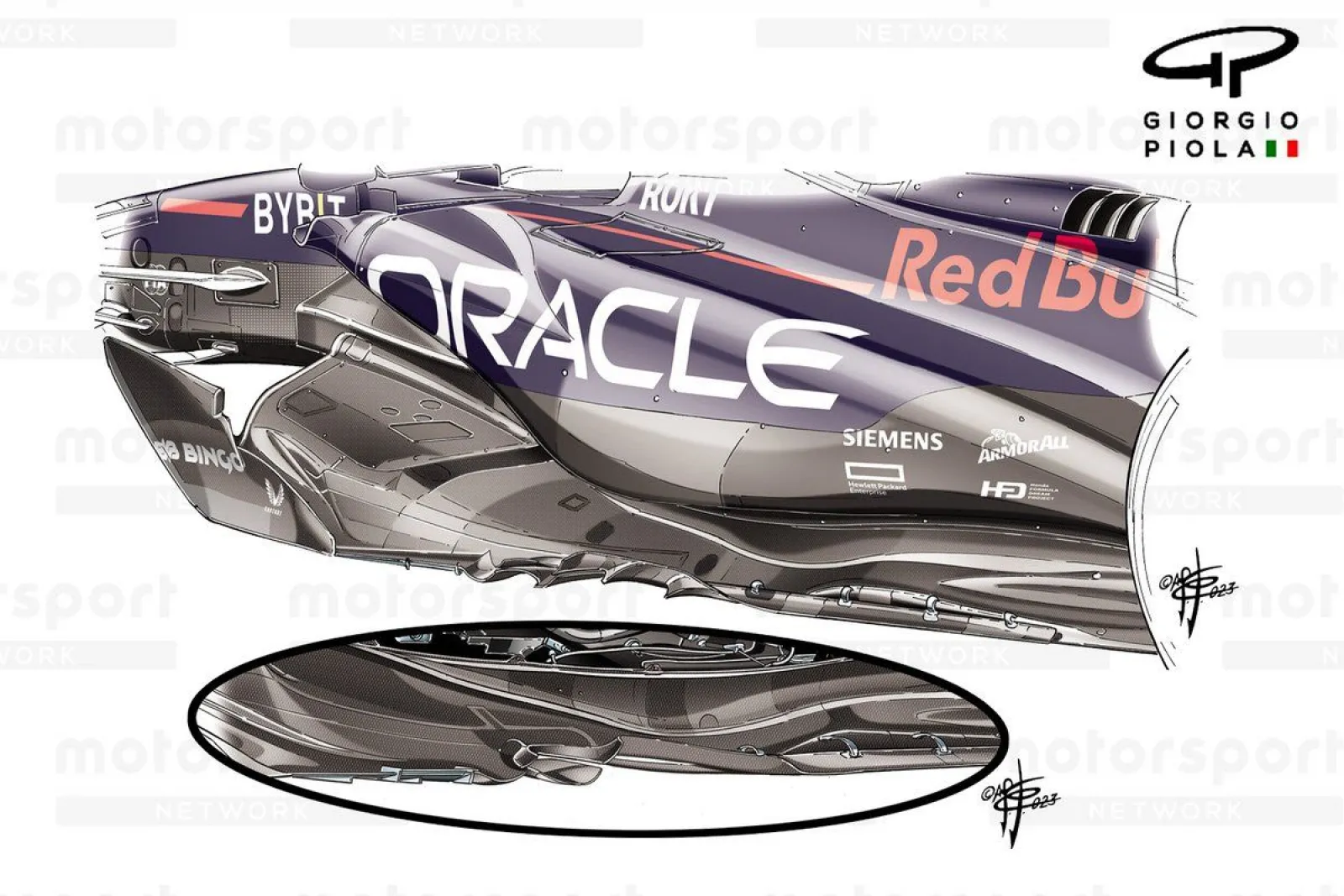

現行マシンで最も重要なのはフロアだ。2022年からF1マシンは、レギュレーション変更に伴い、ダウンフォースの大部分をフロアで発生させる形に一新された。ただ重要なパーツながら、自由に観察できる部分ではないため、ベールに包まれている。

フロアが見られるのは、マシンがトラブルやクラッシュによりコースサイドにストップした時、回収のためにクレーンで持ち上げられる時だ。その時は、ここぞとばかり多くのカメラマンが集まる。

2023年の例で言えば、モナコGPで多くのマシンのフロアが白日の下にさらされることになった。

このグランプリでは、レッドブルRB19だけでなく、フェラーリやメルセデスのフロアも明らかになった。そして、それぞれが異なるレイアウトをしていることがよく分かったのだった。

RB18からRB19の場合は、フロアの変更はマシンの全体的な進化の一部に過ぎない。しかしフロアの端のアプローチには、明らかな違いがある。

2022年にレッドブルは、同年流行した”アイススケート”のソリューションを取り入れた。これはフロア下に金属製の部分を設け、これが路面に接触することで、必要以上に車高が下がらないようにするためのものだ。

しかし2023年にはレギュレーションに調整が加えられ、フロア端の高さが引き上げられることになった。そのためアイススケートの活用について、再考されることになった。

レッドブルは、RB18ではパーツが存在しなかった部分(黄色で強調された部分)にエッジウイングを取り付けることを選んだ。

ハンガリーGPでは、気流の状況を改善するため、ストレーキが追加され、エッジウイングの外側にさらなる変更が見られた。

これは、その数ヵ月前にモナコで目撃された、メルセデスのフロアに取り付けられていたモノだ。

本来ならば圧倒的なパフォーマンスを誇るRB19のソリューションを、他チームが模倣するのが一般的である。しかしながら、このエッジウイングの事例は、レッドブルが他のチームが使っているソリューションを研究し、自分たちのマシンに活かすことができるかどうかを検証している証拠といえよう。

なおこのイラストをご覧いただくと、フロア下がいかに複雑にデザインされているかがよく分かる。デザイナーたちは、輪郭となる部分を設計するだけでなく、様々なセクションがそれぞれどのように連携しているのかをいうことにも気を配っている。また前方のフロアフェンスは、フロントタイヤによって生み出された後方乱気流が、フロア下の気流の悪影響を及ぼさないようにするためのものだ。

■フロアは底辺のみならず、上面も複雑

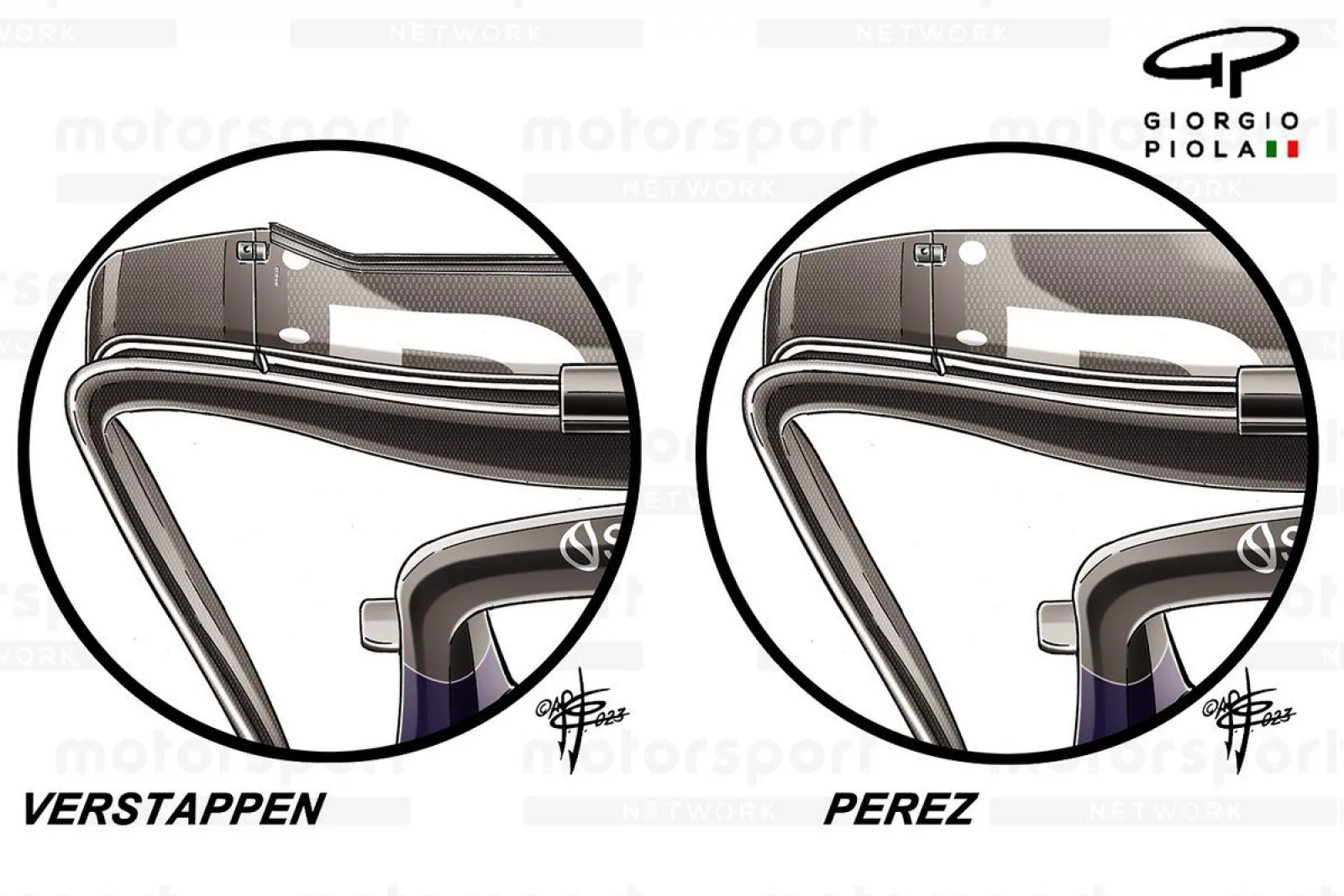

一方フロアの上面も実に複雑であり、エッジウイングには捩れが加えられている。この捩れはシーズンを通じて何度か変更されることになった。

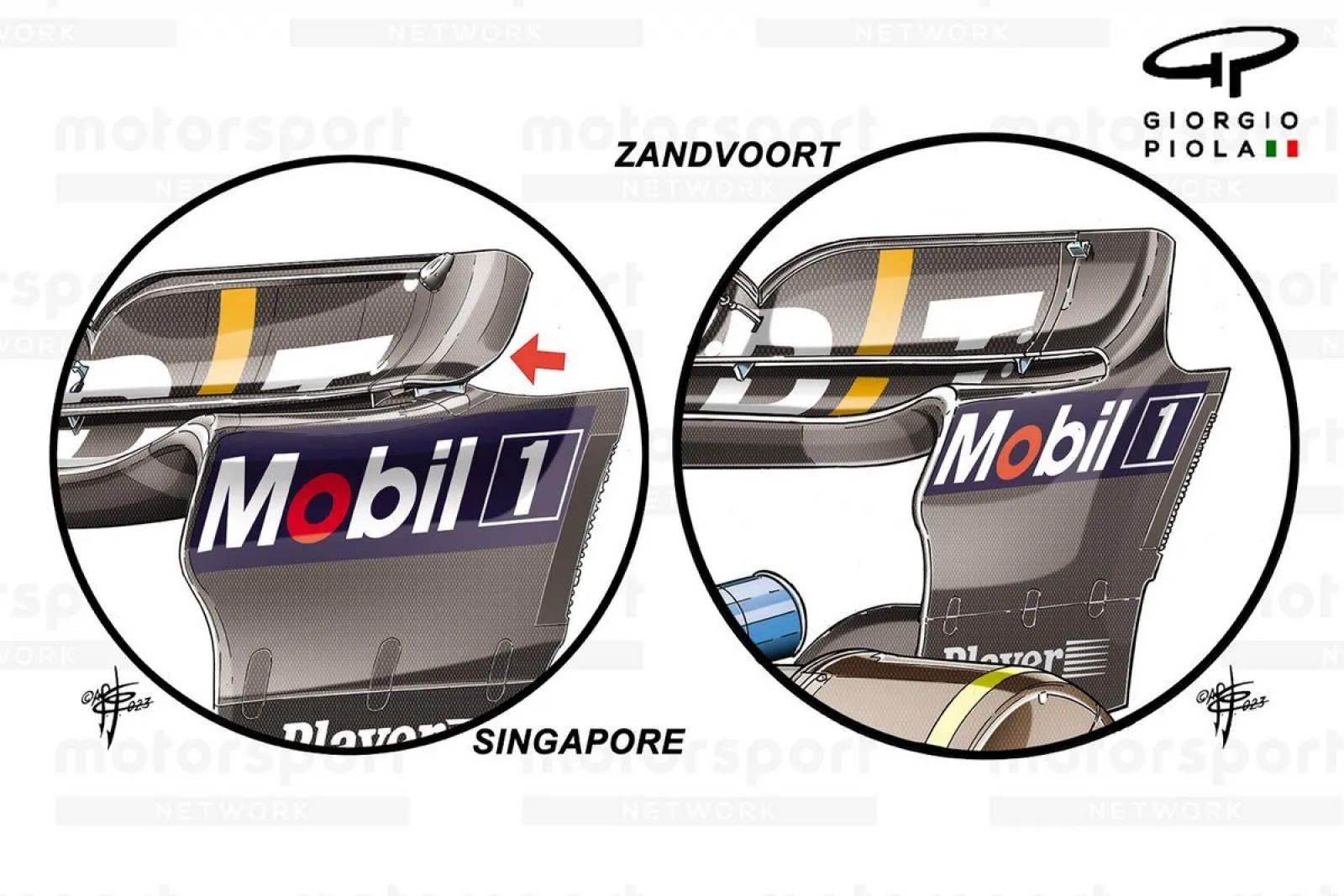

シンガポールでもアップデート版のエッジウイングが搭載されたが、シミュレーションのミスにより初日から大苦戦したため、従来のエッジウイングに戻されることになってしまった。

結局日本GPで改めて採用され、その後シーズン終了までこのタイプのエッジウイングが使われることになった。

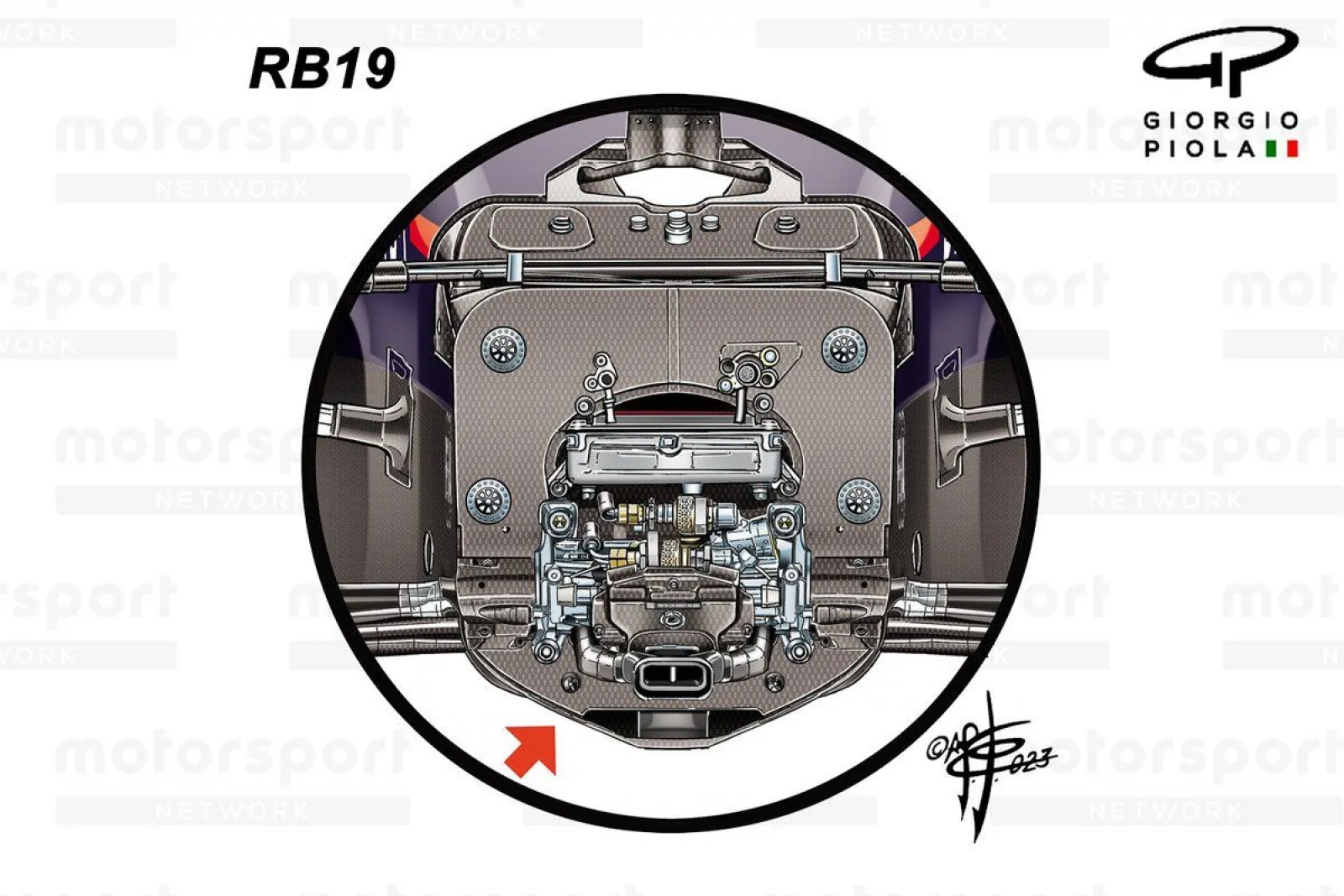

■最重要パーツのディフューザー。ライバルチームのアイデアも取り入れる貪欲さ

現世代のマシンにおいて、フロアが重要な役割を果たすことは間違いない。しかしディフューザーを活用することができなければ、設計変更は全て無駄になってしまう。

レッドブルは、ライバルチームのインスピレーションを得て、シーズンの早い段階からデザインを変更した。

レッドブルは、まだ自分たちが探し出すことができていないパフォーマンスを手にいれるため、他チームのデザインに常に目を光らせている。それは驚くべきことではない。

このディフューザーは、実はウイリアムズにヒントを得ている。首位を快走したレッドブルが、下位に甘んじるウイリアムズのデザインを踏襲するのは不思議なことのように見える。このディフューザーはスペインGPで投入されたもので、ディフューザーの角の部分がより角ばり、外方向を向くようになっている(赤い矢印で示された部分)。

この処理は、ディフューザーの内部とその角の部分に流れ込む気流と圧力分布に影響を及ぼすため、その挟まれた部分だけではなく、ディフューザーの側面と上面の傾斜にも適切な形状を見つける必要があった。

その形状の変更は、比較するとよく分かる。後端の近くには、狭く長い拡張された部分がある。これを形成するために、全体的に形状を広げる必要があったのだ。

■ウイングにも細かいアイデア

レッドブルはパフォーマンス向上だけでなく、サーキットに合わせて必要とされるダウンフォースレベルに対応する手段として、フロントウイングやリヤウイングの設計にかなりのリソースを費やしてきた。これは以前のレギュレーション時も同様だった。

また最近のF1では、マシンの左右方向に気流を導く”アウトウオッシュ”が主流となっているが、これをサポートするため、フロントウイングの翼端板後端に、ブレードスタイルのウイングレットを追加している。

一方マシンの後方では、レッドブル独自のソリューションを備えたリヤウイングをシンガポールGPの際に投入した。

2022年からのレギュレーションでは、リヤウイングはフラップから翼端板までを一体化させることが義務付けられた。しかし今季からは、フラップを独立して存在させるような抜け道を採ったチームが相次いだ。

これにより、翼端板の一部が切り取られるような形となった。ただこの形状は、マシン後方に乱気流を発生させる形となり、レギュレーション変更の当初の意図と反する格好となった。

しかしその一方で、この形状を採用することにより、ダウンフォースと空気抵抗のバランスに関して、デザイナーに新しいパラメーターをもたらすことになった。これにより、より大きなダウンフォースを発生させつつ、空気抵抗も削減することを実現させた。

■モンツァ特別使用パッケージは登場させず

レッドブルがあまり注力してこなかったのは、低ダウンフォースのアプローチである。

代わりにレッドブルはビームウイングの配置を変更することで、ダウンフォースと空気抵抗のバランスをとることに注力してきた。多くの場合、より高いダウンフォースレベルのリヤウイングを使う一方で、ビームウイングを1枚で構成するなど、空気抵抗を削減した。

レッドブルは超高速モンツァでも、低ダウンフォース仕様のリヤウイングを投入しなかった。これは低ダウンフォース仕様の特別ウイングを作るメリットはあまり大きくなく、それに伴うリソースがどれほどだったかを、正確に把握していたからであると見られる。

こういうアプローチをとることは異例である。しかしながら、他のチームは、モンツァ特製リヤウイングを、初開催となったラスベガスでも使った。このラスベガスは直線が非常に長いため、各チームとも最高速を重視したのだ。このことは、レッドブルがラスベガスで苦労したのと、関係あるかもしれない。

レッドブルRB19に最後のアップデートが施されたのは、シンガポールGPでのことだった。残りのレースで投入された変更は軽微なものであり、アメリカGPやラスベガスGPでのカラーリング変更の方が大いに目立った。

2024年に向け、各チームはレッドブルとの差を縮めようとしている。そんな中でも、おそらく来季のレッドブルのマシンRB20に大胆な変更が行なわれる可能性は低いだろう。

その一方でここ数年の傾向と同様、現在のレギュレーション下で得られる根本的なパフォーマンスを洗練し、無駄を削り取っていくことが重要になるだろう。

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT