2月に入ると渓流釣り解禁に向けて、仕掛け作りなどの準備に余念がない時期だと思う。太公望の真の正月というべき3月1日の解禁日に向けて、ノベザオとエサを使用したヤマメ釣りを紹介したい。

(アイキャッチ画像提供:週刊つりニュース西部版APC・津曲隼丞)

事前に現地の状況確認を

昨年9月に九州を縦断した台風の影響で、傷も癒えない熊本県・球磨(くま)川水系をはじめ、九州脊梁(きゅうしゅうせきりょう)山地を源にする河川では土石流などが発生し、被害も深刻だ。

九州ヤマメのメッカでもある宮崎県椎葉村を流れる耳川、熊本県八代市五家荘(ごかのしょう)~五木村を流れる川辺川も例外ではない。年々、渓流釣りを取り巻く環境の悪化を肌で感じている。

災害の影響が残っている河川(提供:週刊つりニュース西部版APC・津曲隼丞)

災害の影響が残っている河川(提供:週刊つりニュース西部版APC・津曲隼丞)河川には、大量の砂利が堆積し、工事の汚濁も重なり、川虫の減少やヤマメ生育にも悪影響を及ぼしていることだろう。

また、山間部の道路状況は災害復旧工事による通行止め・時間規制も多く、思うように移動できないケースも見込まれる。よって、念願のヤマメと対面できるように、少しでも災害河川を避けて、ヤマメ放流実績河川の把握や事前準備など、時間に余裕をもったスケジュールで解禁を迎えたい。

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ヤマメ釣りの魅力

魅力は何といっても、サケ科で「山女魚」と書くほどに美しい魚体と、ヒットしてから力尽きるまで抵抗する強い引き、美味な魚と、三拍子そろっている。

渓流で釣れたヤマメ(提供:週刊つりニュース西部版APC・津曲隼丞)

渓流で釣れたヤマメ(提供:週刊つりニュース西部版APC・津曲隼丞)生息場所は20度以下の冷水と水質の良好な流域に限られ、数的にも希少性のある魚である。

また、ヤマメは警戒心も大変強く、抜群の学習能力を兼ね備えており、釣り人の技量も高く求められる点など、釣り人を飽きさせず魅了させている。

ルール

ヤマメ釣りを楽しむ上で、いくつかのルールがあることを述べておきたい。

河川を管轄する漁協から発行される遊漁券(鑑札)を必ず購入すること。また、ベストなど監視員からも見えやすい個所に取り付けること。ヤマメ増殖には、その漁協によるヤマメ放流で維持されている。遊漁券の不携帯は警察沙汰になるので注意してほしい。

先に釣りをしている人(先行者)がいたら割り込まない。原則、先行者がいたら、場所移動したり、1km程度距離を空けて、渓流に入る(入渓)こと。

渓流釣りの様子(提供:週刊つりニュース西部版APC・津曲隼丞)

渓流釣りの様子(提供:週刊つりニュース西部版APC・津曲隼丞)解禁日や休日など混み合う日で、致し方なく先行者がいる場所で釣る場合は、あいさつを含めたコミュニケーションを取って了解を得てから釣ること。

渓流釣りは、基本、上流へ釣り上がる。渓魚は流れに向かって頭を向けて泳いでいるため。下流側から近づいた方が悟られにくい。例外的に、川幅の広くて水量豊富な本流域では下流へ釣り下ることもある。

むやみに乱獲しない。これだけ自然環境が悪化し、個体数も激減している状況では、釣り人の意識も変えていかなければならない。しかしながら、おいしいヤマメは食文化も根付いている魚。大漁でもキープは必要最低限に留めたり、アユ用の引き舟などに生かして、最後にリリースするゲーム性のある楽しみ方もある。上手にキャッチ・アンド・リリースを取り入れながら、環境に優しい釣り方を考えたい。

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

3種類の狙い方

釣法は主にエサ、毛バリ(フライ・テンカラ)、ルアーで狙う。なかでもエサ釣りは、ほかの釣法と比べヤマメとの出会いも多く、ノベザオ1本で対峙し、ヤマメ本来の強い引きを楽しむことができる。ただ近年は、食い込み抜群の川虫が減少し、やや採取困難になっているのが気になるが……。

毛バリ(提供:週刊つりニュース西部版APC・津曲隼丞)

毛バリ(提供:週刊つりニュース西部版APC・津曲隼丞)一方の毛バリやルアーはゲーム性が高く、活エサを取り扱う手間が省けて気軽さが最大のメリット。さらにはファッション性も楽しめ、数釣りにおいてはエサ釣りに分があるものの、多忙な現代人や若者の人気を後押ししている。

ライトな釣り

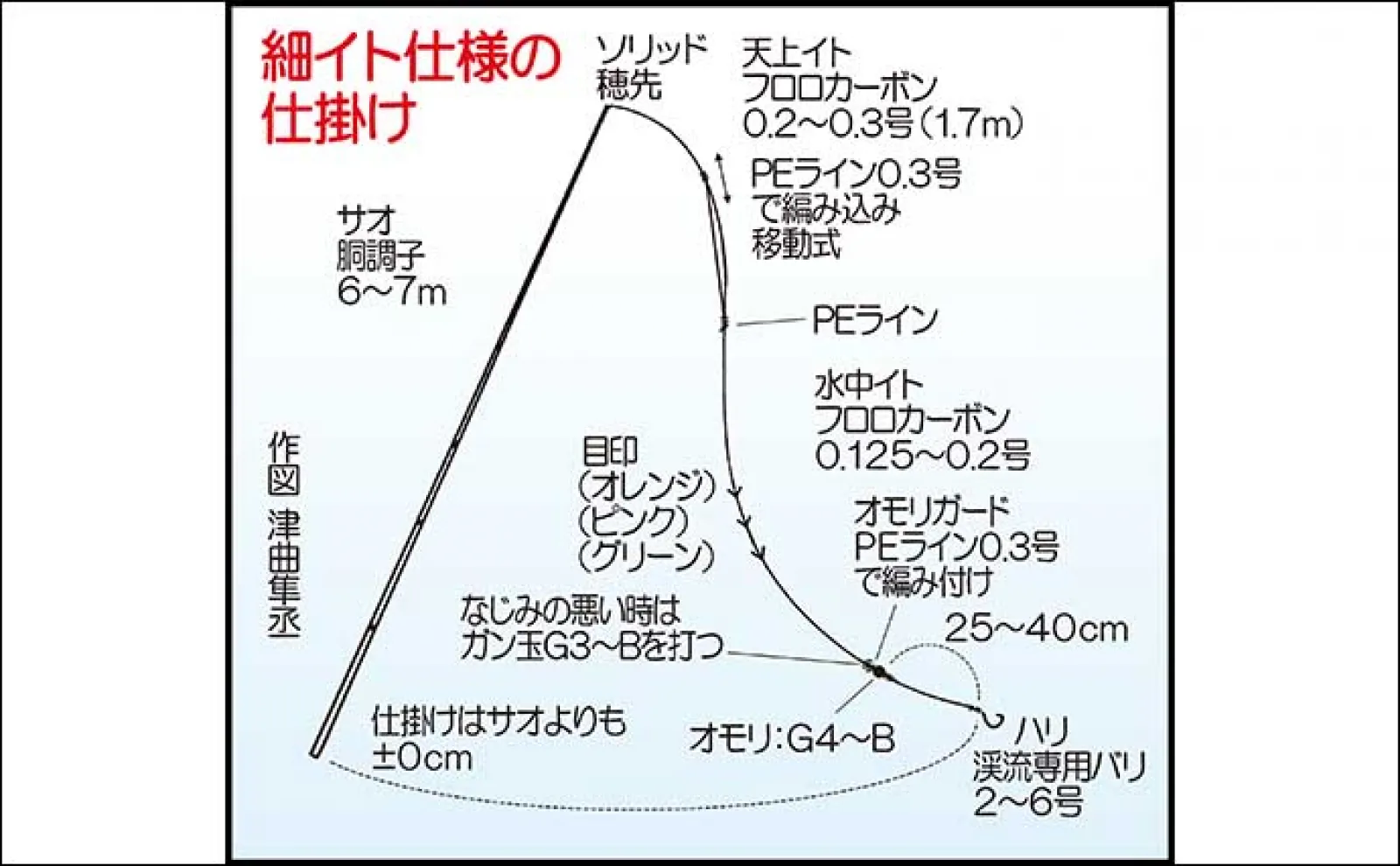

私の釣りは、細イトと細軸小バリを使用して、一見、心細い仕掛けのようだが、尺ヤマメを狙い獲るスタイル。

仕掛けが自然に流れに乗ってくれるので、非常に食いつきもよい。スレたヤマメにも効果抜群で良型連発、2ケタ釣果なんて珍しくもない。何よりも嬉しいことにアタリが頻発し、やり取りする回数がとても多い釣りだ。

近年は水害の影響で、すっかり魚影も薄くなってしまったが、以前は、とても楽しい思いをさせてもらった。また、細軸な小バリを使用していることから、ヤマメへのダメージが抑えられ、生存率が非常に高くゲーム感覚の釣りでもある。

渓流仕掛け細イト仕様(作図:週刊つりニュース西部版APC・津曲隼丞)

渓流仕掛け細イト仕様(作図:週刊つりニュース西部版APC・津曲隼丞)よって、引く舟に活かしておき、釣りの最後にからタモに移し、記念撮影して楽しんでいる。また、釣れ過ぎた場合や親魚となる良型はリリースも取り入れ、自然環境に優しい釣りを心掛けている。

水中イトは、GWまでだと、尺までヤマメが多く、渓流域~開けた渓流域だと0.15~0.2号、本流域で0.2~0.3号を主に使用している。釣れて当たり前の太仕掛けは面白みも半減し、個人的に好みでない。やはり、釣り人と魚が、同じ土俵で対等に戦えるような細イトが面白い。

仕掛けは、各パーツの見直しとシステム強化を図っており、実績からも、そう簡単に切れるものではない。

オモリのセレクト

エサ釣りにおいては、その流れに応じたオモリの選択が重要だ。オモリは、マメに交換した方が、好釣果を生みやすい。ヤマメの多くが、川底から少し切った底波に定位している。狙うタナは、活性の状況判断もあるものの、基本的に下層(底波)狙いでよい。

適正オモリの確認は、仕掛けの流れる速度が、水面の流速よりも3分の1から4分の1くらい遅く流れて、根掛かりもない状態であること。また、水中イトが、張り過ぎずわずかにフケた状態がいい。

一方、流す途中で仕掛けが川底に沈んで止まり、根掛かりが発生する場合は、オモリが重過ぎる。また、仕掛けが、水面の流れに近い速さで流れる場合も、オモリが軽くて合っていない証拠。

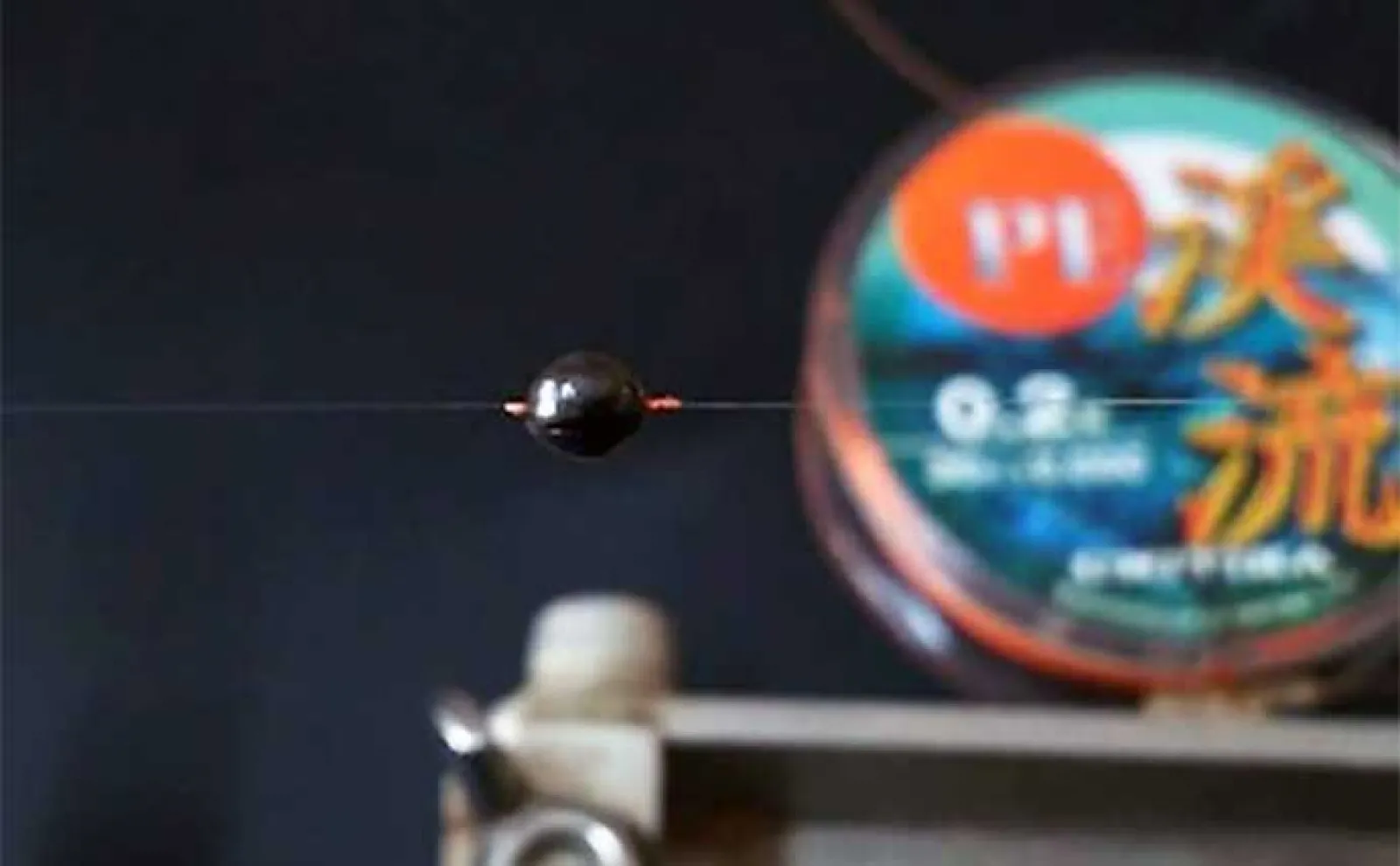

オモリガード(提供:週刊つりニュース西部版APC・津曲隼丞)

オモリガード(提供:週刊つりニュース西部版APC・津曲隼丞)私が多用しているガン玉は、源流域、渓流域、開けた渓流域では、G4~2Bで流速に合わせてセレクト。

流速のある瀬では、水面の流れも速く、流す距離も短い。そのために、ハリとオモリの間隔を25cm前後に短く詰めて、下層(底波)のポイントに送り届ける。

また、水深のある淵、本流域、堰堤下等では、重いB~4Bをよく使用している。ヤマメから見破られないように、ハリとオモリの間隔を、35cm~1mに広げて、自然に漂うように流す。

オモリガードをストック(提供:週刊つりニュース西部版APC・津曲隼丞)

オモリガードをストック(提供:週刊つりニュース西部版APC・津曲隼丞)さらに、複雑な流れでも確実に底波へ届けるため、ガン玉を追加してすき間を空けないよう2~3個並べて打つ。これにより、流れをよくつかみ、吹き上がりも抑え、イト絡みも防止してくれる。

一方、小型な川虫など、軽くて水抵抗の少ないエサには、G4~G1の中からワンランク軽いオモリをセレクトする場合が多い。

ガン玉は、直接水中イトにかませると、傷つきやすく、かんだ位置もズレてしまう。また、ゴム張りガン玉は、浮力もあり、水中でなじみにくい。

オモリガードにガン玉をかます(提供:週刊つりニュース西部版APC・津曲隼丞)

オモリガードにガン玉をかます(提供:週刊つりニュース西部版APC・津曲隼丞)そこで私は、水中イトにPEライン0.3号を直接20回編み込んだオモリガードを作製している。これは、消耗品でもあるので、フロロカーボンライン(水中イトよりも太いイト)を輪っかとし束ねる。これに12~15回編み込み、数十個をストックしている。ベスト胸部分に取り付けておけば、現場で速やかに交換できる。

エサ

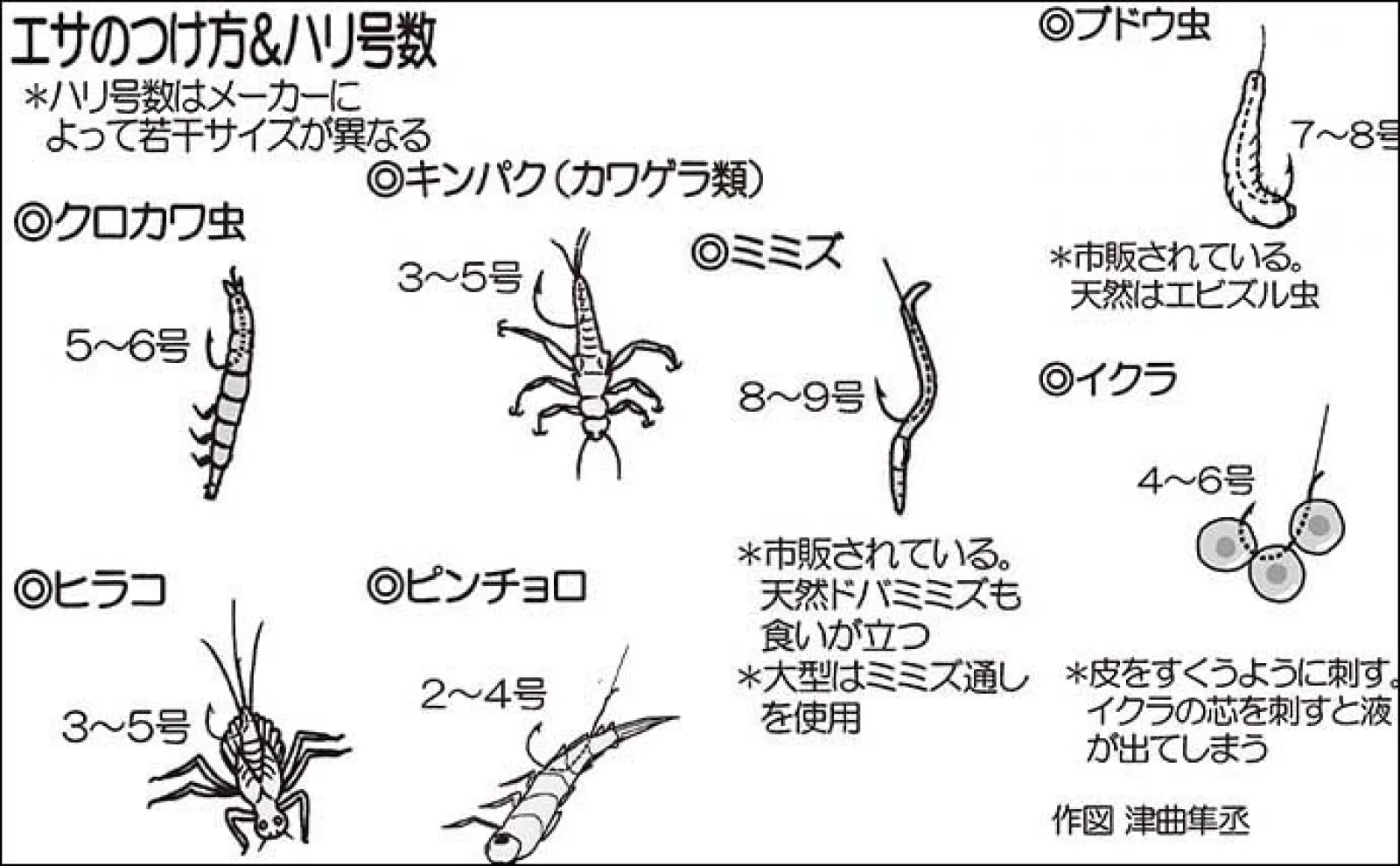

川虫は最も食いの立つ万能エサ。日ごろ、渓魚が捕食している川虫なので安心して食いついてくれる。採取する手間暇はかかるものの、その労力は納得の釣果を約束してくれる。物価高騰の時代にエサ代0円は大変魅力的だ。また、市販エサで何度流してもアタリがでないのに、エサを川虫に交換した途端、どこから湧いてきたのか驚くほどにアタリが頻発する場合もある。なかでもヒラコ、キンパク、ピンチョロは、食い込み抜群なので、生息場所や採取時期を把握しておきたい。

渓流釣りのエサの付け方(作図:週刊つりニュース西部版APC・津曲隼丞)

渓流釣りのエサの付け方(作図:週刊つりニュース西部版APC・津曲隼丞)ほかには、初期であればイクラを使った釣り方も抜群の釣果が上がるようだ。また、5月以降の雨後や濁りのある時は天然ミミズが抜群の食いをみせる。梅雨(つゆ)明けからは陸生昆虫が主食となり、ブドウ虫、クリ虫もお勧め。

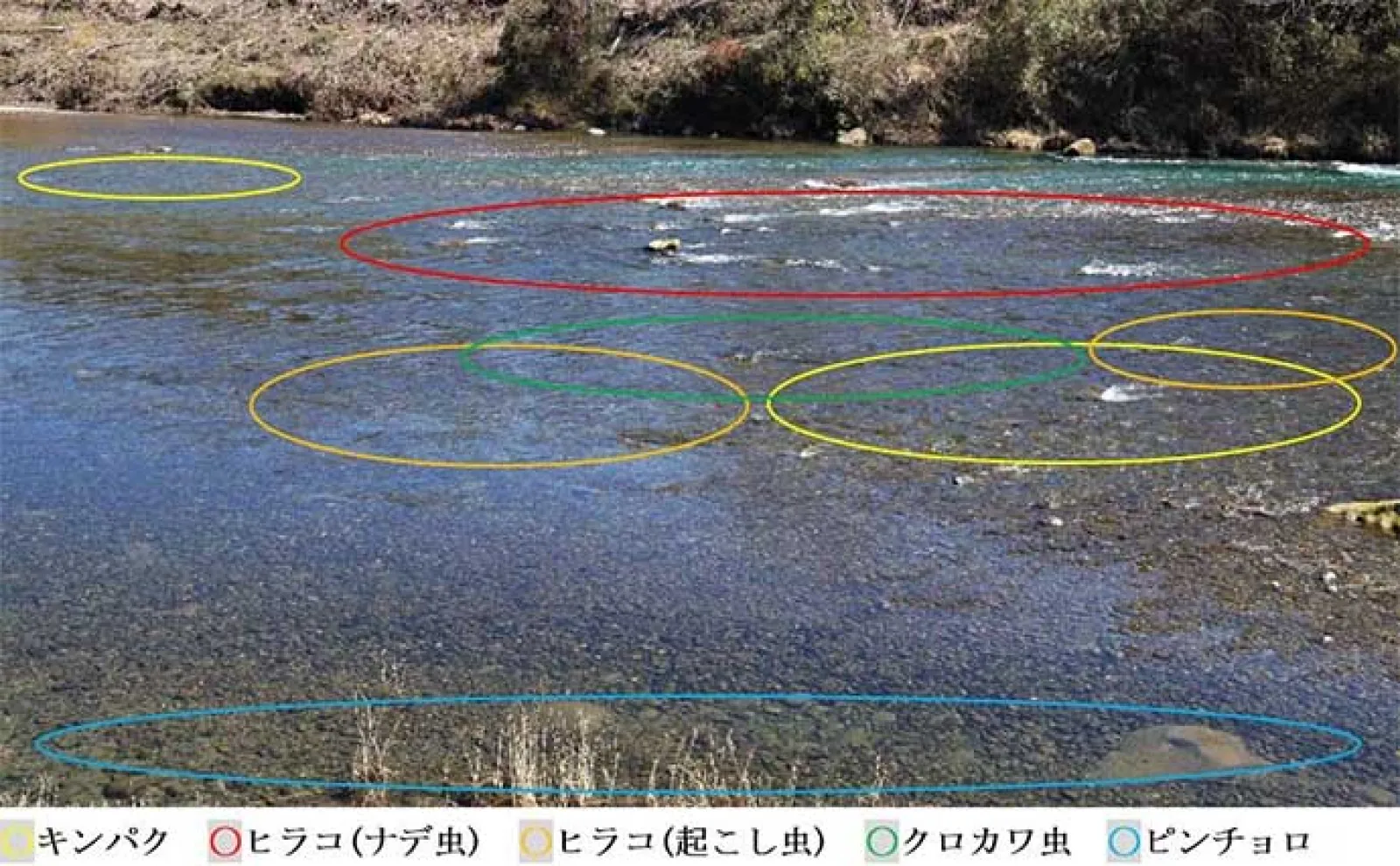

川虫の生息場所(提供:週刊つりニュース西部版APC・津曲隼丞)

川虫の生息場所(提供:週刊つりニュース西部版APC・津曲隼丞)市販エサのブドウ虫やミミズなどは、ほかの釣り師も常用。ヤマメも学習しているので、食い渋りも留意しておきたい。そのためにもヤマメ釣りでは2種類以上のエサを用意したい。

ヒラコ

ヒラタカゲロウの幼虫の一種。最も食いの良いエサといっても過言ではない。ただし、保存は難しく、生きても一日程度。地域によってヒラタ、チョロなどと呼ばれている。3月ごろは「起こし虫」と言われ、流れの緩い場所の石を持ち上げると、石裏にへばり付いている。これを潰さないように剥がして、コケ(園芸用でも可)の入ったエサ箱に入れておく。足が取れると弱りも早く、ヤマメの食いも悪くなるので、採取に慣れていない人はピンセットなどを使うとよい。

4月中旬になると「ナデ虫」や「ツヨ虫」と言われ、白泡の立つ流速のある大きめの石に付く。これをタオルやブラシなどで優しく撫でて、下に大きめのタモを置くと一網打尽で採れる。

キンパク

カワゲラの幼虫の一種、3月によく採れる。早くも3月下旬から4月上旬には羽化してしまう。このエサは保存期間も長くハリ持ちも良い。体全体が黄色く、足がよく動き、ヤマメの食い込みも抜群。しかし、生息する場所と数が年々減少傾向に感じている。

主に、中流域のひざ下までの小石が敷き詰められたザラ瀬に生息している。下流側に網を立てて、足で小石を転がすと大量に採取できる。中には、あまり黄色味の少ないカワゲラもいる。これを「ギンパク」と呼んでいる。キンパクよりも食いが落ちるが、予備エサとして一緒に採取しておこう。

コケを入れたタッパーで、冷蔵庫の野菜室に保存すれば五日程度は元気に生きている。

ピンチョロ

フタオカゲロウの幼虫の一種。細長い流線形をしており1cm程度。「ピンピン」とも呼ばれており、一見すると小魚が遊泳しているかのように映る。本流域や里川で、流れに通じる水溜まりに多く生息している。

4月になるとよく水溜まりで見かけ、川虫採り網ですくえば一網打尽。保存期間は一日と短くコケを入れて保存する。また、渓流域の流速のあるザラ瀬には茶褐色のピンチョロが生息している。軟らかな体で泳ぐ虫のために誘い効果もあり、ヤマメの食いつきも良い。

さらにはヤマメのライズを見かけたら、これをチョン掛けにして、フライやテンカラ釣りのように表層を流すと面白い釣りが楽しめる。

クロカワ虫

トビケラの幼虫の一種。2~3cmの黒色。くちばしがあり、噛みつく場合があるので注意してほしい。

本流域や少し濁りの入った里川ではヤマメが抜群の食いをみせ、良型・大物狙いには積極的に使用したいエサ。一方で、透明度の高い渓流域では食いが芳しくないことも留意しておきたい。

瀬肩や瀬脇の水通しの良い緩い流れで石裏に巣を作って生息している。一度に大量に採取すると、互いに噛み合って絶命してしまう。元気なうちは張りもあるが、弱るとしなびて2つ折れになってしまう。こうなると、極端にヤマメの食いも落ちてしまう。

保存方法は通気性の良い竹籠のエサ箱に多めのヨモギを入れ、休憩時など定期的に水流に浸して、気温上昇を抑えながら釣ると長持ちする。

ヤマメを釣るために

一般的にヤマメ釣りは難しいイメージを持っている人が多い。私たち経験を積んだ釣り師でさえ、時に悩むこともしばしば(それが飽きさせずヤマメの面白さともいえる)。

本来、ヤマメは驚かせない限り、貪欲にエサを食べ続けるような魚。アプローチと魚の居場所を把握し、エサと仕掛けを的確にセレクトし、自然に流すことができれば誰でも簡単に釣れる。

しかしながら、アプローチをおろそかにすると、いとも簡単に貧果になる側面を持っている。

釣るための近道は第一に、ヤマメが多く生息している実績のある河川で釣ること。漁協、釣具店、釣り仲間などから情報収集したい。

第二に、警戒心の強い神経質な魚だから、悟られないように近づき、あたかも自然に流れてきたエサのように見せて、仕掛けを流れに逆らうことなく自然に流すこと。

釣宿に泊まるのも楽しみのひとつ(提供:週刊つりニュース西部版APC・津曲隼丞)

釣宿に泊まるのも楽しみのひとつ(提供:週刊つりニュース西部版APC・津曲隼丞)以前、「この人の後は釣れない」と名高い、職漁師の名手と何度か釣りをしたことがある。大ベテランの名人よりも先に釣るなど恐れ多いこともあるが、常に視界に入り、勉強できる後追いの形に徹した。名人の釣り方は、人がやらない釣り方で常に目から鱗であり、振り向くたびにサオを曲げ、本当に数多くのヤマメを釣り上げていた。

後追いの私は当然のごとくアタリも少なく、スレているのも明らかだった。そこで、培ってきた私なりの釣り方で攻略し、良型を絡めた2ケタ釣果となったことがある。このように、自身の釣り方を見直しながらも自然に流せば先行者後でも、ヤマメ釣りが成立することを再確認できたとともに、大変貴重な経験と有意義な勉強をさせてもらった。

ヤマメの定位場所

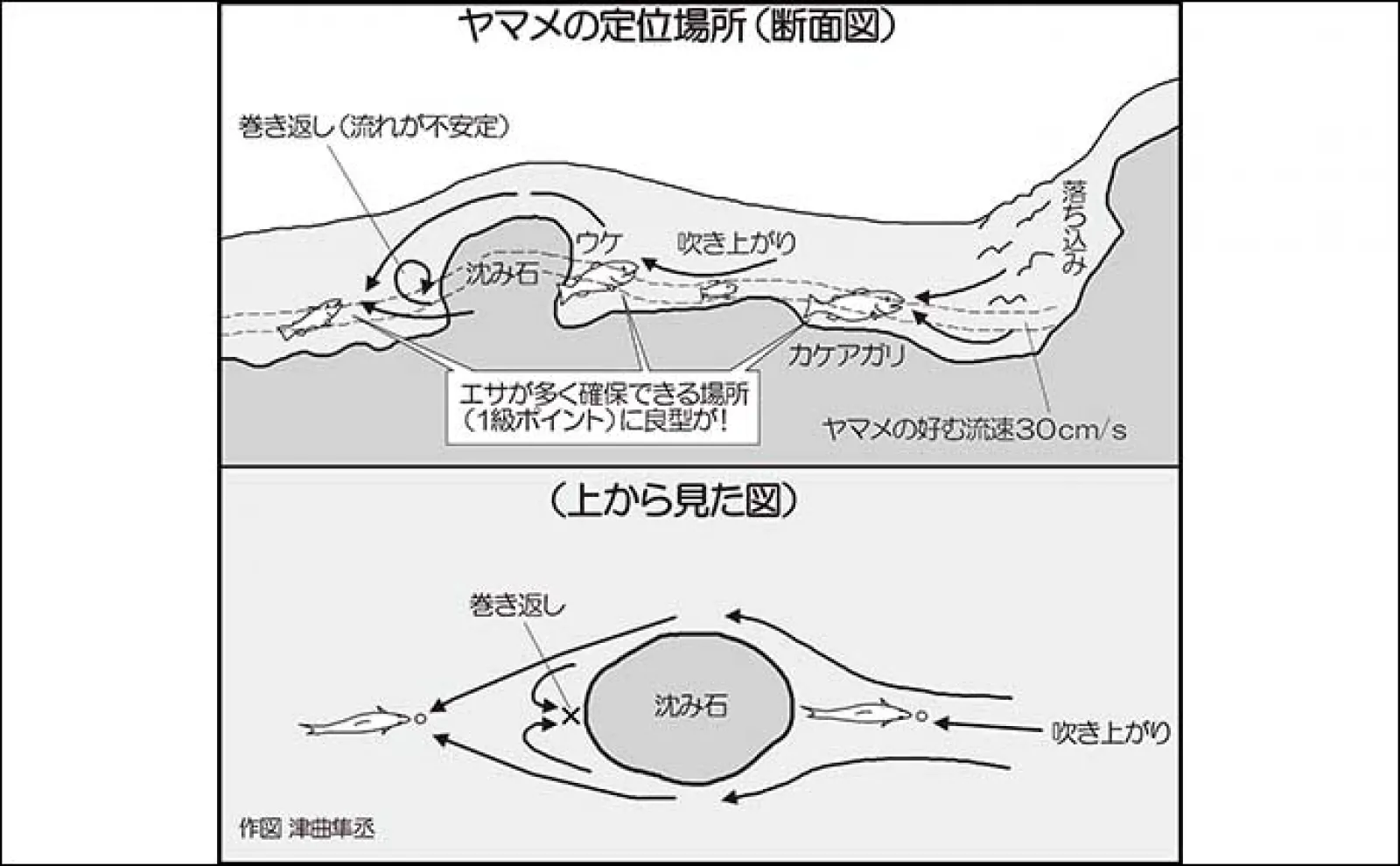

ヤマメにも基本的な好む流れというものがある。それは、常に水通しが良くて、流下してくるエサが集まりやすい場所。

「流れを読む」と、よく言われるが釣る前に、まず川を観察してほしい。自分がヤマメになったつもりで、どの流れにエサが多く集まりやすくて、体力を使わず、安全にエサを捕食できるかを考えたい。

ポイントとしては、瀬の流れと流れが交わる個所、流れ出しの頭、巻き返し、淵尻、沈み石前のウケなどがある。また、ヤマメの好む流速として、おおよそ秒速30cmの流れを好むとされ、川底から少し上の下層(底波)を好む。

ヤマメの定位場所(作図:週刊つりニュース西部版APC・津曲隼丞)

ヤマメの定位場所(作図:週刊つりニュース西部版APC・津曲隼丞)もちろん、その日の活性、季節、水温によって定位する流速も変化するが、基本的にヤマメは下層狙いでよい。ただし、深い淵など下層の底波でアタリがなければ、タナを上げて調整する。

時に、高活性によるライズが発生したら、迷わず水面直下を毛バリ釣りのように流していく。ヒットしたら、ダイレクトなアタリとスリル満点の引き込みが楽しめ、釣果も伸びるだろう。

参考として、解禁直後の水温10度未満の低水温は、冬眠から目覚めたばかりで、低活性で持ち味の俊敏さもない。また、水深のある淵・トロ瀬・堰堤下などが、水温も安定しやすく、底石の多い下層の流れ(底波)に定位し、目の前に流れてくるエサだけをゆっくりと捕食している場合が多い。

アプローチ

ヤマメを釣るためには、絶対に悟られないことに尽きる。一度気配を悟られてしまうと、一目散に岩陰に逃げ込み、その日は自らエサの捕食を断つほど警戒心が強い。どれだけ仕掛けを工夫しても釣りにならない。川を渡渉する時は、ポイントから離れた場所を渡り、不用意に底石を転がさない。水中の転がした石の音は、水中で予想以上に反響し、ヤマメを警戒させる。

堰堤下の様子(提供:週刊つりニュース西部版APC・津曲隼丞)

堰堤下の様子(提供:週刊つりニュース西部版APC・津曲隼丞)また、釣る前から不用意に川に近づかず、釣る際も、自身の影やサオの影を水面に落とさないように癖付けたい。

淵の様子(提供:週刊つりニュース西部版APC・津曲隼丞)

淵の様子(提供:週刊つりニュース西部版APC・津曲隼丞)振り込み

ヤマメの居場所を読んだら、限られた距離を、速やかになじませ、底波を流さなければならない。ヤマメの体長の約2倍以内の範囲で捕食するといわれている。狙った流れから外れないように、忠実かつ自然に流さなければならない。

オーバースロー(提供:週刊つりニュース西部版APC・津曲隼丞)

オーバースロー(提供:週刊つりニュース西部版APC・津曲隼丞)サオの振り込み方法はいたってシンプル。ガン玉付近を左手でつまむ。次に、サオ先側3分の1を曲げて、サオの弾力を利用し、サオを振り込んだと同時につまんだ左手を離す。

アンダースロー(提供:週刊つりニュース西部版APC・津曲隼丞)

アンダースロー(提供:週刊つりニュース西部版APC・津曲隼丞)投入先は、底波にいるヤマメの口元へ届けるように、やや上流に仕掛け投入する。仕掛けが着水する直前に、サオの動きを止めて、仕掛けを張る感覚で投入すると、エサ→オモリの順に着水し、イトがらみや着水音を低減できる。振り込みは、大まかに頭上空間のある開けた流域ではオーバースロー、頭上に木々のあるエリアでは、アンダースローで振り込む。

粘らずテンポよく釣る

ヤマメ釣りはリズムの釣りだと思う。また、釣り場の見切り方も重要である。仕掛け作りも、現地では行わない。野外の風の吹く中の作業は、効率悪く、釣れる時間を逃してしまう。

仕掛け作りは、前日までに何巻きも作成しておき、現地では、速やかに交換できるように備えておきたい。

渓流釣りでの釣果(提供:週刊つりニュース西部版APC・津曲隼丞)

渓流釣りでの釣果(提供:週刊つりニュース西部版APC・津曲隼丞)ヤマメ釣りは、基本的に下流から上流へと釣り歩く(遡行)。同じ筋への仕掛け投入は、2~3回流せば十分。ヤマメがいれば、1、2投で何らかのアタリがでる。よって、タナを頻繁に変える淵釣りや大物狙いでない限り、ひとつのポイントで粘る釣り方はしない。アタリがなければ、他のポイントを狙いながらテンポよく遡行していく。

通常、ヤマメは良型が最初に釣れて、次第に小型化していく傾向にある。これは、ヤマメの世界において、力関係で成り立つ階級社会であり、強くて大きなヤマメがエサの流下量の多い1級ポイントやエサをわれ先に支配しているからだ。

このように、数や型を揃えるためには、その場に居着かず、新たなポイントを狙ったほうが効率的である。

<週刊つりニュース西部版APC・津曲隼丞/TSURINEWS編>

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT