イタリアの法律には、「たとえレーストラック上であっても死亡事故が発生すれば、誰かが責任を負わなければならない」という特異な側面がある。ローランド・ラッツェンバーガーとアイルトン・セナが命を落とした1994年のサンマリノGPの悲劇は世界中に衝撃を与え、F1に対する厳しい注目を集めることとなった。

ラッツェンバーガーの事故原因は明確にフロントウイングの破損とされたが、セナの事故は憶測の対象となった。FIA(国際自動車連盟)はこのふたりの死から安全性向上に繋がる教訓を得ようと試み、一方でイタリアの司法も動き、刑事裁判が行なわれた。

担当検察官のマウリツィオ・パッセリーニは、セナが乗っていたウイリアムズFW16のステアリングコラムに生じた亀裂がタンブレロ・コーナーでの事故を引き起こしたとする訴訟を展開。ボローニャ大学工学部の学部長、エンリコ・ロレンツィーニ教授に調査を依頼した。

ロレンツィーニ教授は、このステアリングコラムを異なるふたつの機関に分析させ、その結果を比較・照合するよう命じた。

調査の一部はラツィオ州プラティカ・ディ・マーレにある空軍の研究実験部門に、もう一部はボローニャ大学の工業化学部の冶金研究室に託された。どちらのチームも当時最先端の分析機器である走査型電子顕微鏡(SEM)を使用した。

motorsport.comは、30年前にこの分析を行なったボローニャ大学のジャン・パオロ・カンマロタ教授とアンジェロ・カサグランデ教授に連絡を取ることに成功した。彼らは現在でも友人関係にあり、時折顔を合わせるという。

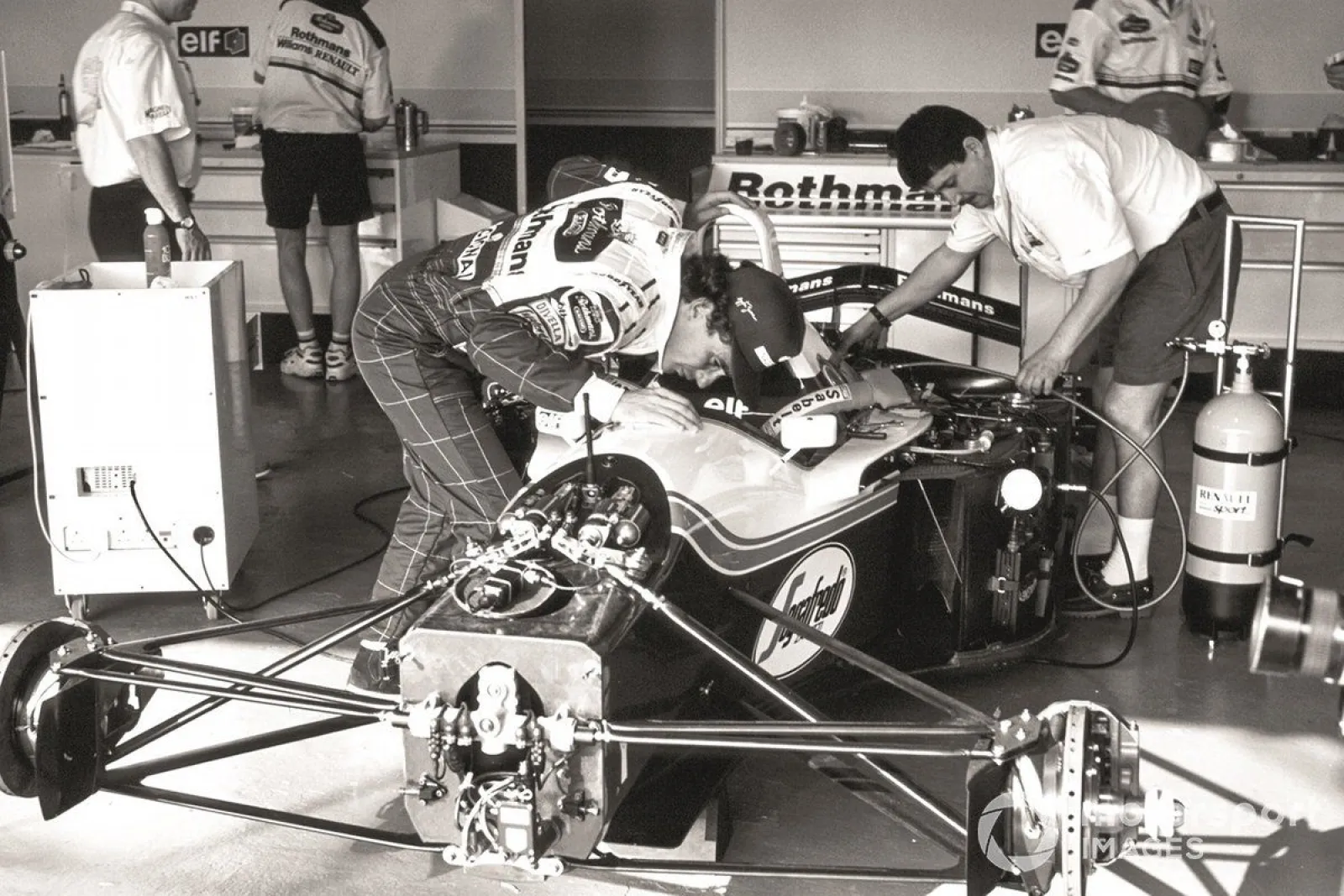

■ウイリアムズFW16のステアリングコラムは、三分割に改造されていた

1936年にミラノで生まれたカンマロタ氏はすでに教授の職を引退しており、ボローニャ、ヴェネツィア、ドイツを行き来する生活を送っている。細身で寡黙な人物で、発言は慎重だ。

工業化学を専門としたカンマロタ氏に対し、ボローニャ出身のカサグランデ氏は今でも冶金学部の教員として在籍している。

「SEMはもうほとんど使われなくなったが、セナの件ではこのSEMが決定的な答えを与えてくれた」とカサグランデ氏は語る。

ウィリアムズFW16のステアリングコラムは、元々は全長910.2mmの一体型金属チューブで、ステアリングボックスからステアリングホイールハブまでを結んでいた。下端(ステアリングボックス側)から685.5mmの位置で、コラムはシャシーにアルミ合金の支持具で固定されており、その部分には自己潤滑性を持つテフロン状素材のブッシュが使用されていた。残りの224.7mmの部分はカンチレバー構造(片方の端が固定され、もう一方が固定されていない構造)となっていた。

セナはコックピットでの不快感を訴えており、自身の好むステアリングホイールを装着した際、指の関節がシャシー上部に当たり痛みを感じるとして、ステアリングコラムの位置を下げるようチームに求めた。これは簡単な作業ではなかった。というのも、ステアリングホイールを外した後でも250mm x 250mmのテンプレートがコックピットを通過できるクリアランスが必要だと、1994年のFIA規定で定められていたからである。

エイドリアン・ニューウェイ(当時ウイリアムズのチーフデザイナー)は、設計部門にステアリングコラムを2mm下げるよう指示。しかしその結果テンプレートに引っかかったため、次善の策として該当部分の直径を4mm削減することに決めた。

「直径を削るというのは重大な設計ミスだった」

そうカンマロタ氏は語る。

「部品の化学的および機械的性質分析において、一貫性がなく、明らかに異なる材質が使われていたことが示された」

改修されたステアリングコラムは三つの部分から構成されていた。うちふたつはT45鋼(外径22.225mm、肉厚0.9mm)、中間部分はEN14鋼(外径18mm、肉厚1.2mm)で構成されており、それぞれ溶接されていた。

■ふたりの調査担当教授の証言

フランコ・ヌグネス(記者/以下FN):「どのような試験を実施したのですか?」

ジャン・パオロ・カンマロタ(以下GPC):「表面金属組織の分析、内外の粗さテスト、破面の解析を行なった。化学分析はCermet社に委託した」

「ロレンツィーニ教授が裁判所に提出した報告書には、次のように記載されている。『一般論として、この三分割構造のステアリングコラムは不適切な設計変更の産物であり、最大応力のかかる部分において断面が薄くなっていること、断面の急激な変化に伴う極端に小さなフィレット半径、そして穴あけおよび旋削加工により生じた傷などが、構造的に非常に危険な状態を生み出しており、静的負荷および動的疲労の下で破損のリスクが非常に高いことを示している』、『さらに、破断面直下の接合部の外面および内面には明確な旋削痕が観察されており、疲労を受ける部品としては適切でない表面仕上げであったことが分かる』とだ」

FN:「溶接作業での人為的ミスの可能性は?」

GPC:「それは否定できる。我々の撮影した画像を、マクデブルク大学の溶接分野の第一人者であるホルスト・ヘロルト教授に見せたところ、溶接自体は完璧であるとの見解を得た。問題は、最大応力がかかる部分の断面積を削ってしまったことにある」

FN:「では、なぜステアリングコラムは破断したのでしょう?」

カサグランデ(以下AC):「グランプリ開始前の時点ですでに損傷していた。つまり、すでにクラック(疲労破壊に先行する細く深い亀裂)が進行していたのだ。酸化の痕跡があったため、疲労が始まった正確な時期までは特定できなかった。しかし、事故のメカニズムを理解するには十分だった」

FN:「F1では通常、最良の素材が選ばれますよね?」

AC:「これは計画外の改造だった。シャフトの寸法とカンチレバー部の構造では、たとえ高性能素材を使っていても、せいぜいもう1レースもてばよかった方だろう。交換されなければいずれ破損していたはずだ。素材を責めても意味がない。寸法と構造的特徴そのものが問題で、その素材ではどうにもならなかったのだ」

FN:「ステアリングコラムはどのくらいの期間分析できたのですか?」

GPC:「1週間もなかったね。その間にSEM検査を終えた。分析中はウイリアムズの技術者ダネージ氏が常に立ち会っていた」

「当初ウイリアムズは”疲労破壊”という話を受け入れたくなかったようだが、我々はすぐに破損部を確認し、どの程度が疲労による破壊で、どの程度が最終的な破断かを評価する必要があった」

FN:「粗さ試験も行なったそうですね?」

GPC:「粗さとは、溝の底部と表面との比率を示している。この値が大きいと、重大な問題が発生する恐れがある」

「航空宇宙分野では、すべての表面が鏡面仕上げでなければならない。表面に応力集中を引き起こすストレーション(微細な傷)があってはならず、材料の疲労限界を超えると破壊の出発点となるからだ」

「今回のコラムは外側が部分的に研磨されていたのみで、本来あるべき鏡面仕上げにはほど遠く、内側には処理が一切なされていなかった。クラックは内側から始まったと見られ、おそらくは練習走行の段階から発生していたと考えられる」

「コラムには三つのセクションがあり、ひとつは明確な疲労破壊、中央部は疲労と延性破断の混在、そして最後の部分は壁に衝突したことによる破壊だった」

FN:「カーボンファイバーの層を削り、シャシーカバーの一部をカットしたと聞きましたが、それによってモノコックの剛性が下がり、破断に影響した可能性は?」

GPC:「可能性はあるが、裁判ではこの点は扱われなかった。クラックの進行に拍車をかけたかもしれないが、それがいつ始まったのかを正確に突き止める必要があった」

■事故をきっかけに変わった設計手順

この刑事裁判では、フランク・ウイリアムズ、パトリック・ヘッド、エイドリアン・ニューウェイが過失致死罪で、FIAのローランド・ブリュンセレード、イモラ主催者フェデリコ・ベンディネッリ、サーキットマネージャーのジョルジオ・ポッジも同様に起訴された。しかし、裁判が進むにつれ、検察官パッセリーニはウイリアムズ、ブリュンセレード、ベンディネッリ、ポッジに対する訴えを取り下げ、ヘッドとニューウェイに集中した。

ウイリアムズはステアリングコラムの破損を認識した後、それがたとえ損傷していても必要なトルクを伝えられるかどうかを検証するテストリグを製作した。結果として、通常の運転には耐えうると判断された。

テレビ映像では、セナの車のリヤエンドがコーナー直前にスライドした様子が確認できる。これは「ステアリングが直進状態で固まった」という検察の主張と矛盾していた。結局、破損が事故の”原因”だったのか”結果”だったのかは証明不可能であり、最終的にヘッドとニューウェイは無罪となり、控訴も退けられた。

この事故の教訓は、FIAの安全性向上プロジェクトだけでなく、マシンの設計プロセスにも影響を与えた。ウイリアムズではこれ以降、安全に関わる重要部品については、熟練の応力エンジニアの署名を得ることで初めて生産できる体制が整えられた。

なおニューウェイは、自伝の中でこう記している。

「そのステアリングコラムが事故原因だったかどうかに関わらず、それが車に取り付けられていたこと自体が設計ミスであり、本来許されるべきではなかった」

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT