2023年のF1は、レッドブルが22戦中21勝を記録するという、圧倒的な強さを見せた。その驚異的なパフォーマンスから、2024年シーズンは各チームが、レッドブルRB19に酷似したマシンを登場させる可能性が高いだろう。特にダウンウォッシュ型のサイドポンツーンのコンセプトを模倣するのは、ほぼ間違いないとみられる。

レッドブルのチーム代表であるクリスチャン・ホーナーでさえ「RB19のコンセプトに似たマシンがもっとたくさんいる」と2024年シーズンに向けて予想している。ただ、サイドポンツーンのコンセプトを似せたとしても、マシンの挙動やパフォーマンスが同じになると考えるのは間違いだろう。そのマシンがポールポジションを争えるマシンなのか、あるいはQ1突破も難しいマシンなのか……それを決める上でサイドポンツーンのデザインの重要度は、それほど高くはない。

■メルセデスの失敗は、サイドポンツーンとは関係ない?

サイドポンツーンのデザインが、F1の速さを決める全てではないことは、メルセデスが2023年のモナコGPでゼロポッドを捨て、ダウンウォッシュ型のサイドポンツーンを登場させた際に、テクニカルディレクターにジェームス・アリソンが「パフォーマンスが低下した」と語っていることからも明らかだ。

「サイドポンツーンの変更は、将来的に心配する必要はない」

そうアリソンは語った。

「そして実際、モナコで我々がマシンに、アップデート版パッケージの一部として新しいサイドポンツーンを選択したという決定には、0.2秒のコストがかかった。しかしそれは少なくとも、そのことについては心配する必要がないということが分かったということを意味する」

外部から見る限りでは、サイドポンツーンの形状と、マシンのコンセプトを同一視することが多い。しかしデザイナーの立場から言えば、コンセプトとは全く異なる意味であるという。そのため、まもなく発表される2024年用マシンの全てがダウンウォッシュ型のサイドポンツーンだったとしても、それでマシンのコンセプトが全て同じだということを意味するわけでは決してないのだ。

■F1マシンの”コンセプト”とは一体何なのか?

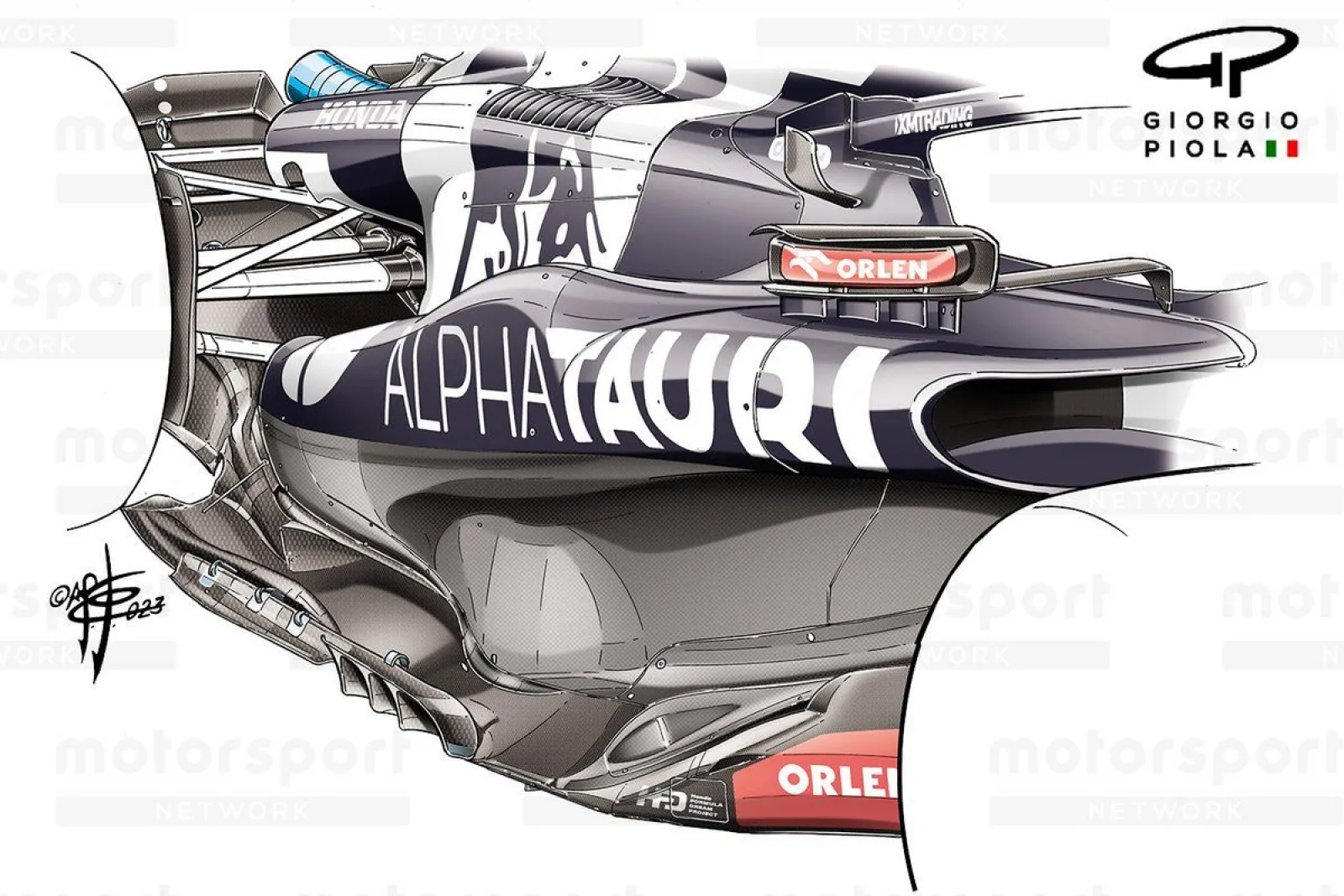

アルファタウリのテクニカルディレクターであるジョディ・エジントンは、サイドポンツーンのデザインよりも、グラウンドエフェクト効果をいかに発揮するかということの方がはるかに重要だと語った。

「正直に言って、多くの方がマシンのコンセプトについて話をする。しかしそれについては、非常にトップレベルのことなんだ」

そうエジントンは言う。

「ダウンウォッシュのコンセプト、それについては、誰もが描くことができるんだ。それは問題じゃない。悪魔は、細部に潜んでいるんだ」

実際に、現時点でマシンの”コンセプト”を正しく理解するために重要なことは、マシンがどのようにパフォーマンスを発揮するか、特にマシンの最大パフォーマンスを発揮するための車高がどうなっているかということなのだ。現在のマシンは、路面の非常に近いところで、最大のダウンフォースを発揮するように作られている。しかし、その車高は速度によって異なる。つまり高速コーナーで優れていても、低速コーナーで車高が上がってしまい、別のパフォーマンス領域になってしまった際に、魅力的なエアログリップを全て失うことになってしまったら、何の意味もない。

マシンがどんなパフォーマンスを発揮するか、それを選択することは、デザインを成功させる上で、マシンのコンセプトが何を意味するかということを決める、真の核心なのだ。アリソンは次のように説明する。

「幸運かもしれないし、素晴らしいスキルによるものかもしれないが、速いマシンはコンセプトの強みを持っている」

「うまくいくかどうかは、その根底にあるもの……何を大切にしているかということによって決まる。それがラップタイムに影響してくるのだ。ダウンフォースが、ラップタイムに繋がると、誰もが言う。しかしそれはどこだ? という問題だ。80mmの車高の時にダウンフォースが必要なのか? それとも路面から30mmのところでダウンフォースが欲しいのか? またクルマは横風に強いことが求められる。でもその横風は1度なのか? それとも15度なのか? どの角度をどの程度重視するのか? それらは、全てコンセプト面での選択なのだ」

「サイドポンツーンの形状は、コンセプトではない。コンセプトとは、何に価値を置くかを選択するという、ずっと深い、概念的な選択なのだ」

「そして、重視する部分をある程度設定したら、ファクトリー……ファクトリーの効率的な作業が、宝が埋まっている部分を掘り出してくれる。ただし、それは正しい場所を探している場合に限られる」

■コピーしただけでは、勝てるマシンは作れない

これは、F1で勝てるマシンを生み出す核心に迫る部分だ。チャンピオンチームのマシンをコピーすることができるが、それより重要なのは、そのチームが何をしたか、そしてそのチームがなぜそれを行なったのかということを理解することにある。ライバルがやったことを追いかけても、それほど良い結果が得られない場合もある。しかしその一方で、それを基礎として、さらに優れたモノを実現できるチャンスだってある。

レッドブルのテクニカルディレクターであるピエール・ワシェは、次のように説明する。

「コピーすることは可能だ。しかし世界中のあらゆるビジネスにおいて、特にそれが技術的な面である場合には、”どうやるか”というのはひとつの側面にすぎない。もっとも重要な側面は”なぜ”なのだ。そして理由がわかっていなくても、コピーすることはできる。しかしそれよりも、理解したことを活用した方がいいだろう」

「我々(レッドブル)も、いくつかのモノをコピーしてきた。もちろん、間違ったモノを真似ているのかもしれない。しかしそれは、我々にインスピレーションを与えてくれる。ある意味この仕事は、ダーウィン効果のようなものだ。他の人たちがやっていることから何かを見つけて、それに別のアイデアを加えて進化させ、自分のコンセプト、強み、能力を成長させるのだ」

F1の世界は、とどまることを知らない。もしかしたら、いずれかのチームがレッドブルのコンセプトを真似、それを進化させ、オリジナルよりも優れたモノを手にすることになるかもしれない。しかしそれは、サイドポンツーンのデザインとは何も関係ないだろう。

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT