F1の歴史は70年以上。その間、さまざまなデザインのF1マシンが登場し、シーンを沸かせた。

レギュレーションが緩かった初期から1990年代にかけては、特にそういうエポックメイキングなマシンが多かった。そして最近ではレギュレーションが実に厳しくなり、他とは大きく異なるデザインのマシンが登場する可能性が小さくなった。

しかしそんな中でも、多くのチームが少しでも他のチームよりも勝ろうと、さまざまなデザインのマシンを考えだし、誕生させてきた。

■ウイリアムズFW26(2004年):セイウチノーズ

ウイリアムズが2004年に登場させたFW26は、ノーズ本体は短く、そこから前方に向かって孤のようにステーが伸び、フロントウイングを支えた。通称セイウチノーズである。

当時のF1マシンはノーズが高く、そこからフロントウイングを吊り下げるのが一般的であった。これにより、コクピット下に気流を取り込み、ダウンフォースを発生させることを狙った。

このFW26はノーズ先端を広げることで多くの気流を取り込むことを考えたのであろう。

ただ、強度を上げるためにフロント部分の重量が増加。マシンの戦闘力が不足し、シーズン途中で従来型のオーソドックスなノーズに変更されることになった。

ホンダRA107(2007年):ダウンウォッシュ

2007年シーズン、ホンダはアースカラーを纏ったRA107を登場させた。マシンからスポンサーロゴを一切排除した、画期的な存在だった。

しかしマシンの戦闘力は優れず、入賞はジェンソン・バトンの3回のみ。ルーベンス・バリチェロは1度も入賞できずに終わった。

ただマシンのコンセプトは時代を先取りしていた。サイドポンツーンはコンパクトで、激しく後傾していた。つまり、現在のマシンに通じる、ダウンウォッシュを取り入れていたのだ。しかしながら当時はまだ、気流の剥離をコントロールし切れず、パフォーマンスを発揮することができなかったのだ。

マクラーレンMP4-23(2008年):エアダム

2008年のマクラーレンMP4-23は、サイドポンツーンの前端側面に設けられたチキンウイングから、後端の側面に生えたチムニーまでが一体になっていた。

この頃のF1は、細かい空力パーツ全盛の時代。ダンボウイングやバイキングウイング、ブリッジウイングなどなど、マシンのいたるところに空力パーツが取り付けられていた。

そのひとつが、このマクラーレンMP4-23のチキンウイングとチムニーで形成されたフェンスだ。これにより、サイドポンツーン上の気流を、リヤウイングやディフューザー上に効果的に導いた。

これは、近年のF1マシンで見られるバスタブや、サイドポンツーン上に彫られた溝と、目指す効果は相通ずるモノがある。

マクラーレンは2011年に、L字型のサイドポンツーンを登場させた。これも、同じような効果を狙ったものだった。

ブラウンGP BGP001(2009年):マルチディフューザー

2008年限りで、ホンダが突如F1から撤退。しかしチームは、すでに2009年用のマシンをほぼ完成させていた。

チーム代表だったロス・ブラウンは、ホンダのF1チームを1ポンドで買い取り、ブラウンGPと名乗った。そしてホンダエンジンに変わって搭載されたのが、メルセデスエンジンだった。

参戦が承認された後、ブラウンGPは合同テストに参加をはじめると、いきなり速さを発揮。開幕しても勢いそのままに勝ちまくり、バトンにドライバーズチャンピオンをもたらした。

その最大の功績は、ホンダ時代にチームが開発したマルチディフューザーにあった。これにより絶大なダウンフォースを発生させ、優位を誇った。同年から使用が解禁されたKERS(運動エネルギー回生システム)を搭載”できなかった”ことも大きかった。

もしホンダのまま参戦を続けていれば、KERSを搭載していたはず。関係者の話によれば、ホンダ製KERSの完成度はかなり高かったという。それが功と出たか、凶と出ることになったのか? 今では誰にも分からない。

このブラウンGPは翌年からメルセデスGPへと名を変え、現在のメルセデスF1の礎となった。

マクラーレンMP4-25(2010年):Fダクト

前年大苦戦したマクラーレンは、画期的なデバイスを登場させた。Fダクトである。

このFダクトは、マシンの前方で取り入れた気流をマシンの中を通し、リヤウイングの背面に開けられたスリットから吹き出す機構。ストレートなどでリヤウイングのダウンフォースを発生しないようにした。つまり、今で言うDRSと同じような効果を発揮したのだ。

これは、コクピットの中に開けられた穴を塞ぐことでコントロール。他のチームもこれに追従することになった。

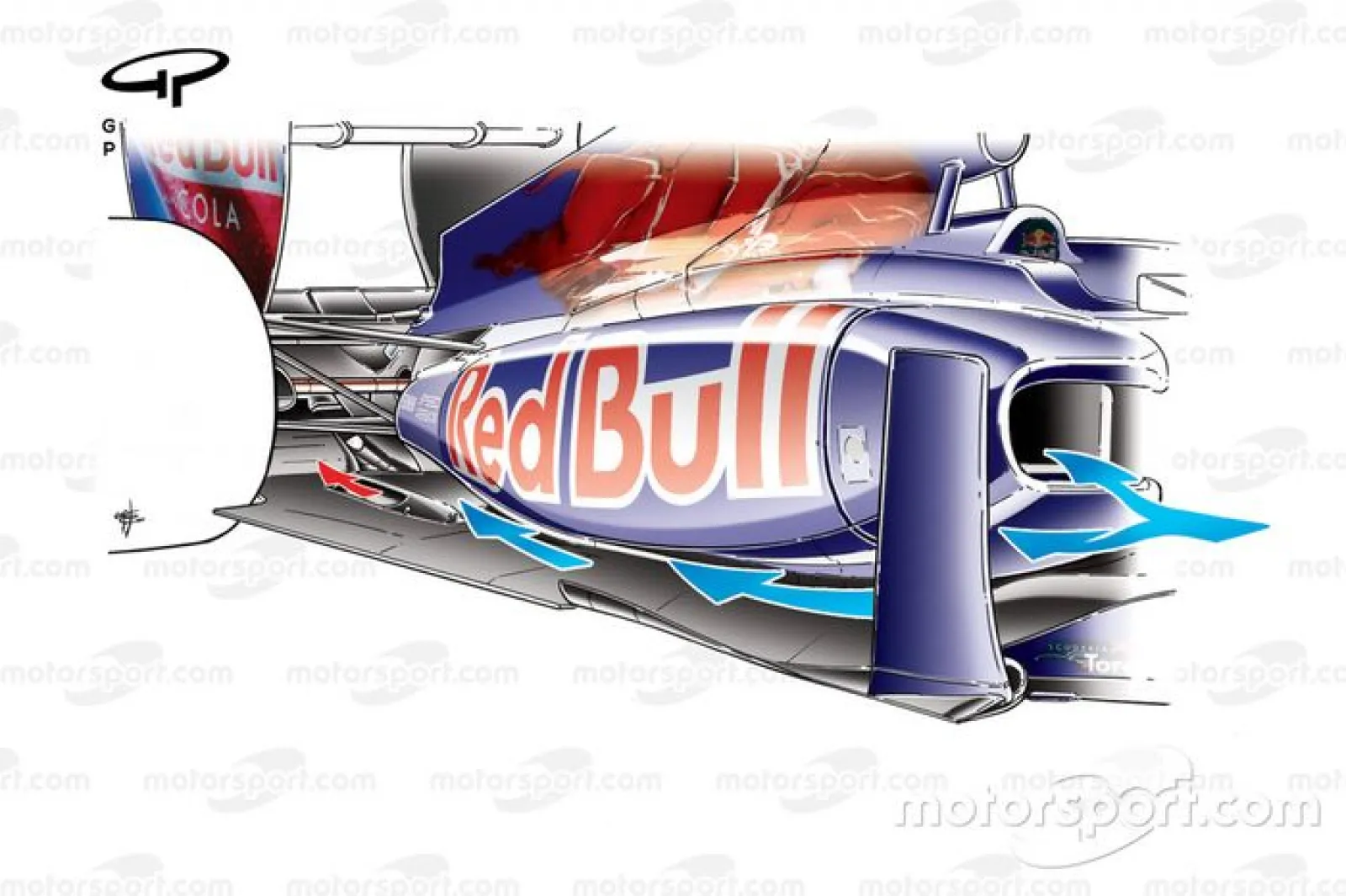

トロロッソSTR6(2011年):ダブルフロア

2011年のトロロッソSTR6は、サイドポンツーンの下の部分が大きく抉られた形状をしていた。この頃のF1マシンは、いずれも大なり小なりサイドポンツーンの下部が抉られていた。しかしこのSTR6のサイドポンツーンは急激に抉られていて、サイドポンツーンとフロアが完全に分断された格好となった。

ダブルフロアはフェラーリが1992年のF92Aで採用。しかしエンジンの出来が悪かったこと、シーズン途中でギヤボックスを横置きに変更したことでサイドポンツーンとフロアの間を流れる気流の流路を塞いでしまうことになったため、期待していたようなパフォーマンスを発揮できなかった。

約20年の時を経て、トロロッソがダブルフロアを復活させた。この時も高いパフォーマンスを発揮できなかった。しかし、現在のF1マシンはサイドポンツーンの抉れが再び大きくなり、フロアの露出が大きくなっている。F92Aも、このSTR6も、今のF1マシンのコンセプトを先取りしたものだった。

ロータスE22(2014年):クワガタノーズ

2014年のF1マシンは、マシンのノーズ先端を下げることがレギュレーションによって義務付けられた。しかしその規定の通りノーズ先端を下げてしまうと、コクピット下に気流を取り込むことができず、マシンのパフォーマンスに影響を及ぼしてしまうことになる。

そのため各チームは、理想的なノーズ位置の先に棒状のパーツを取り付け、レギュレーションを満たした。

そんな中で独特の解釈をしたのがロータスだった。ロータスはノーズの先端に棒を2本取り付けた。レギュレーションでは、ノーズ先端は単一の断面でなければいけないと規定されていたため、ロータスは棒の長さを左右で違え、レギュレーションに対処した。

その見た目はまるでクワガタムシのよう。バーレーンGPではE22を駆るパストール・マルドナドが、ザウバーのエステバン・グティエレスと接触。グティエレスのマシンは飛び上がり、ひっくり返ってしまった。まるでクワガタがカブトムシを放り投げるようだった。

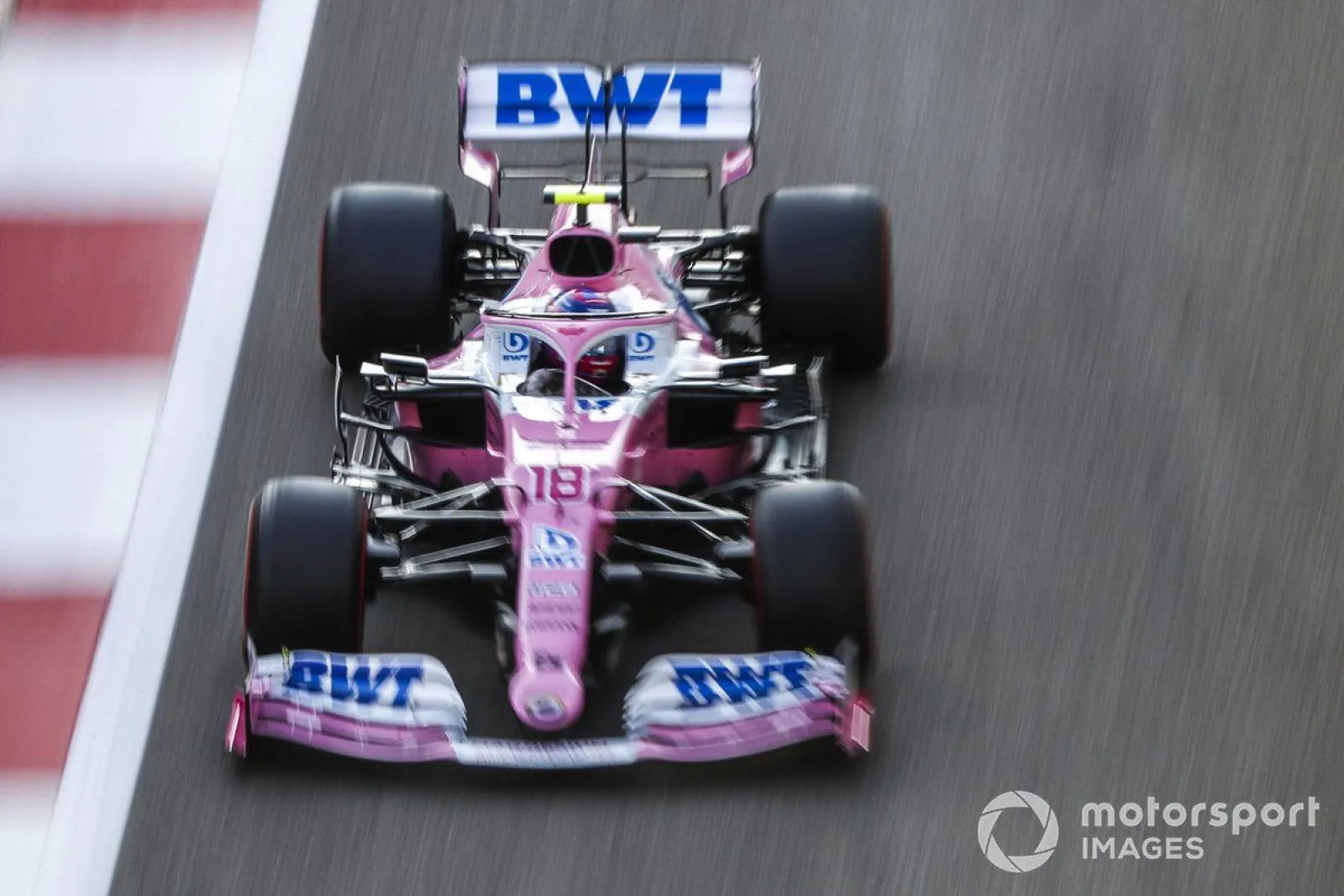

レーシングポイントRP20(2020年):ピンクメルセデス

2020年のレーシングポイントRP20は、当時最強を誇っていたメルセデスの前年マシン、W10とうりふたつだった。

ただ、結局はブレーキダクトのデザインを不正に流用したとして、ペナルティの対象となることになった。また、ライバル車のデザインをコピーするために3Dカメラや複雑なソフトウェアを使用することも禁止されることとなった。

かつては似たようなマシンが誕生することが多かったが、近年ではここまで近い形状となるのは稀。ピンクメルセデスと揶揄された。

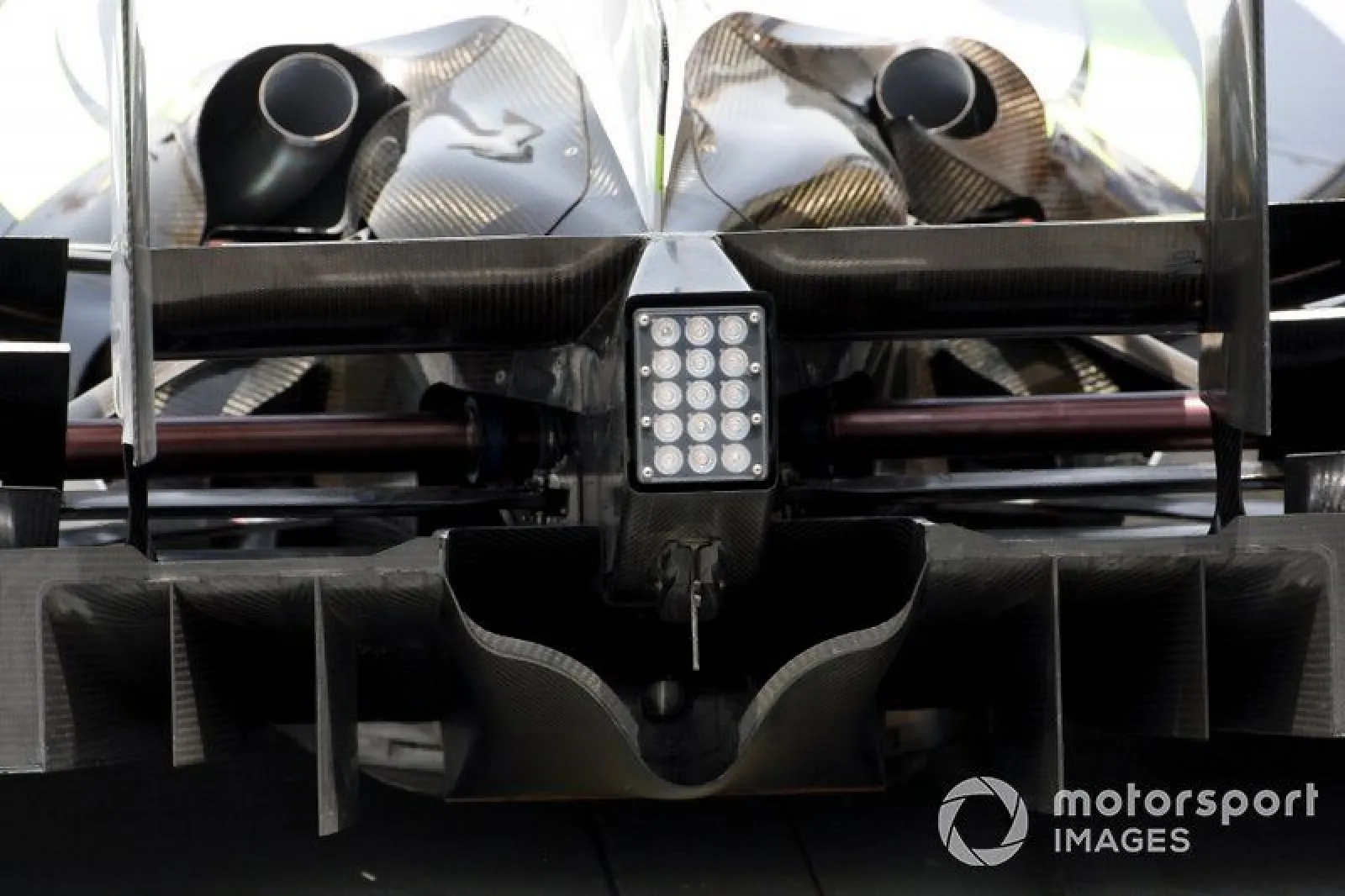

メルセデスW13(2022年):ゼロポッド

記憶に新しい2022年のメルセデスW13は、ゼロポッドと呼ばれる画期的なサイドポンツーンを持っていた。内部にパワーユニット類を内包しているとは思えぬほど、コンパクトにまとめられたサイドポンツーンは、近年稀に見る意欲作だったと言えよう。

ただ同年のメルセデスは、ポーパシングやバウンシングに悩まされるなど、なかなか高いパフォーマンスを発揮することができなかった。メルセデスは2023年のマシンにも、超小型のサイドポンツーンを採用したがこれも功を奏さず、結局シーズン途中でコンセプトを大きく切り替え、トレンドであるダウンウォッシュ型となった。

ただ、ゼロポッドがうまくいかなかったのは、コンセプトを先取りしすぎたから……とも言える。もしかしたら数年後に、新たなゼロポッドが登場し、トレンドとなるかもしれない。ダウンウォッシュやダブルフロアのように。

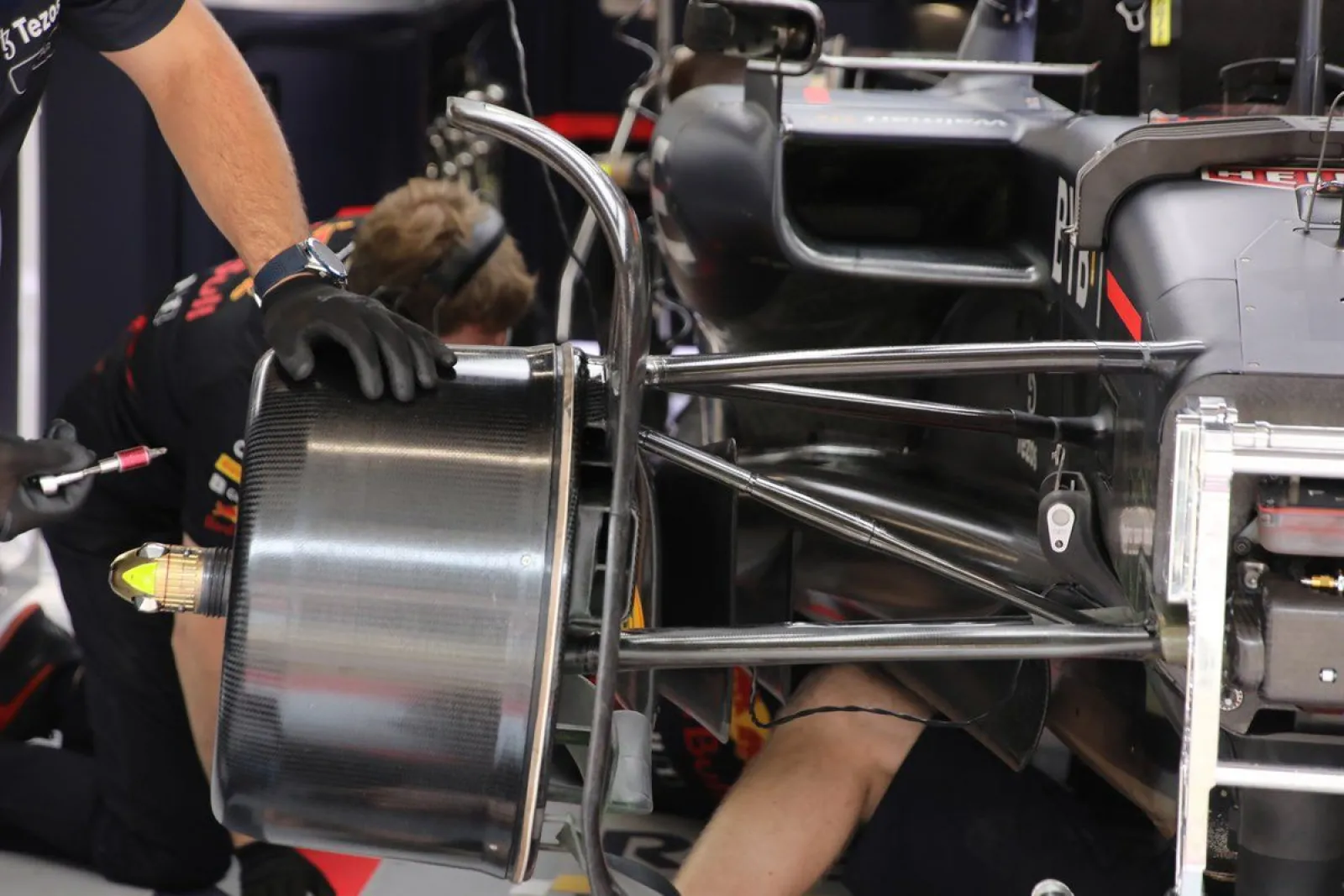

レッドブルRB18(2022年):フロントサスペンション

レッドブルの2022年マシンRB18は、圧倒的な強さを誇った。その通常進化版とも言えるRB19は、さらなる強さを発揮した。

空力コンセプトもさることながら、特筆すべきひとつはそのフロントサスペンションのレイアウトだろう。

通常では、フロントサスペンションの上下ウイッシュボーンは、前方のアームと後方のアームが並行に設定されるのが常だった。しかしRB18では、上部のウイッシュボーンの前後で高さが大きく異なっていた。

前方のアームは、モノコックの上端に取り付けられ、そこからアップライトに向けて下半角がつけられ、接続されていた。一見したところ、まるでプッシュロッドのように見えるほどだった。後方アームは路面とほぼ並行に位置していた。

このレイアウトにより、マシンのフロントがブレーキング時に沈み込むのを防ぎ、安定したダウンフォースを発生するのに成功した。フロア下のベンチュリ・トンネルを最大限活用させることが重要な現世代のF1マシンでは、特に重要なことであった。

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT