2023年のF1カタールGPは、タイヤにトラブルが発生する懸念が生じたことから、決勝レースではいずれのタイヤも18周を超えて走ってはならないと定められた。そのため各ドライバーはタイヤをマネジメントする余裕はなく、57周ずっと予選アタックを繰り返さねばならず、そのことが暑いコンディションと相まってドライバーの身体を痛めつけた。

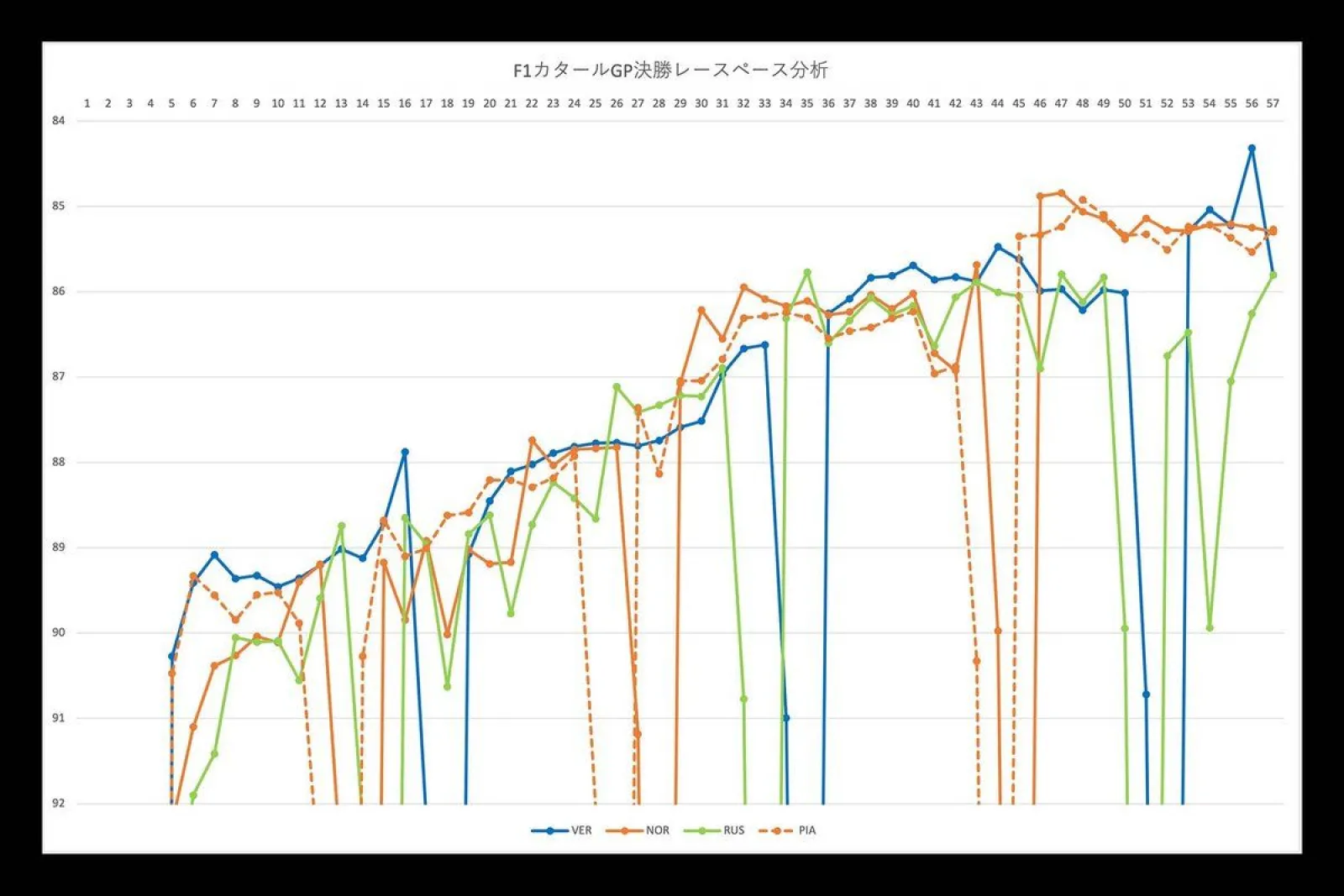

決勝のレースペースを分析すると、タイヤがほとんどタレておらず、終始全開走行していたことがよく分かる。

F1カタールGP初日、ピレリが走行後のタイヤを分析したところ、サイドウォールの「トップコンパウンドとカーカスコードの間」に剥離の兆候が見られることが発覚。これを受け、高速のターン12と13の縁石を使わずに走るようトラックリミットの位置が変更され、決勝レースでは各タイヤとも18周を超えて走ってはならないとされた。

18周という周回数は、タイヤ本来の寿命よりかなり短く、各ドライバーはレース中ずっと全力でプッシュすることができた。逆を言えば、常に全開で走らなければライバルには勝てないということを意味しており、いわば全周全開走行を義務付けられることになった。

しかもこの日の気温は暑く、ドライバーたちの体力が蝕まれた。レース終了後にマシンから降りたドライバーたちは地面に座り込み、ウイリアムズのローガン・サージェントは脱水症状によりリタイアせざるを得なかった。またアルピーヌのエステバン・オコンは、走行中に複数回嘔吐しながらチェッカーを受けたという。

ドライバーたちが終始全開走行だったことは、レース中のラップタイム推移を見ると分かる。

■”タイヤに厳しい”はずのカタールで、デグラデーションの傾向見られず

このグラフは、F1カタールGPの決勝レースでの上位4人のラップタイム推移である。

第1スティントと第2スティントでは、各ドライバーとも走れば走るほどペースが上がっているのがよく分かる。これは優勝したマックス・フェルスタッペン(青色の実線)だけでなく、マクラーレンの2台(オレンジ色の実線/ランド・ノリスと点線/オスカー・ピアストリ)も、メルセデスのジョージ・ラッセル(黄緑色の実線)も同様である。

いずれのスティントでも、ペースが上がり切ったところでタイヤを交換。まだまだデグラデーションの傾向は見えない、ライフが十分残っている状況で、タイヤを履き替えなければならなかったということだろう。

フェルスタッペンは、57周レースの56周目にファステストラップを記録している。このタイムは1分24秒310。このタイムは実に驚異的なモノであった。

土曜日に行なわれたスプリントレース用の予選”スプリント・シュートアウト”では、ピアストリがトップタイムを記録したが、そのタイムは1分24秒454。3番手だったフェルスタッペンは1分24秒646だった。

また金曜日の予選でポールポジションを獲得したフェルスタッペンのラップタイムは1分23秒778であった。

つまりフェルスタッペンの決勝レースでのファステストラップは、スプリント・シュートアウトよりも速く、予選よりは0.6秒ほど遅かっただけということだ。

ただ予選やスプリントシュートアウトのSQ3で履いたのは、最もいいパフォーマンスを発揮することができるはずのソフトタイヤ。一方で予選でファステストラップを出した時にフェルスタッペンが履いていたのはミディアムタイヤ……ソフトタイヤとミディアムタイヤのパフォーマンス差は1秒程度と言われていたため、それを考えれば、フェルスタッペンの予選での速さは驚異的である上、各ドライバーがどれほどプッシュしていたかを示す指標であると言えよう。

なおこのグラフからは、もうひとつ面白いことが読み取れる。それは第3スティントのペースが横ばい、つまりペースが伸びない傾向になっているということだ。これは他のドライバーもほぼ同じ傾向である。

上のグラフの3人で見ると、この第3スティントではマクラーレンのふたりがミディアム、フェルスタッペンとラッセルはハードを履いていた(ラッセルは1周目にタイヤを変えていたので、実際には4スティント目ではあるが)。つまりタイヤによって左右された傾向ではないということだ。

タイヤをマネジメントしていたわけでもないはずだ。マクラーレンのふたりは揃って「レース中はずっと全開だった」と語っているし、第4スティント最初には、ふたりとも1分24秒台と予選並みのペースで走っていた。

おそらくこの傾向は、各車が走ることで路面の上に乗っていた埃や砂がこの頃までに取り除かれ、路面の改善度合いが止まったということを示しているモノではないかと考えられる。逆にレース前半はまだ路面に埃や砂が残っていたのだろう。

いずれにしても、レース中ずっと全開だった……ドライバーたちが口々にそう証言したのは、まさにその通りのようだ。

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT