覚えておきたいシビアコンディション

覚えておきたいシビアコンディション

平坦路での走行や一定速度の走行に比べて、多走行や短距離走行の繰り返し、悪路走行など、クルマにとってより厳しい使用状況にあることをシビアコンディションという。そして、バッテリーにとってもシビアコンディションがある。

もっとも良くないのがちょい乗りの多用。距離にして10km以下、時間は10分程度の買い物や送迎、通勤にしかクルマを使わない乗り方だ。ちょい乗りはバッテリーから電気を持ち出すばかりで、減ったぶんを充電で取り戻す前にエンジンを止めてしまう。これを繰り返すとバッテリーの充電量が減り続け、内部の劣化が進み寿命を縮める原因になりやすい。

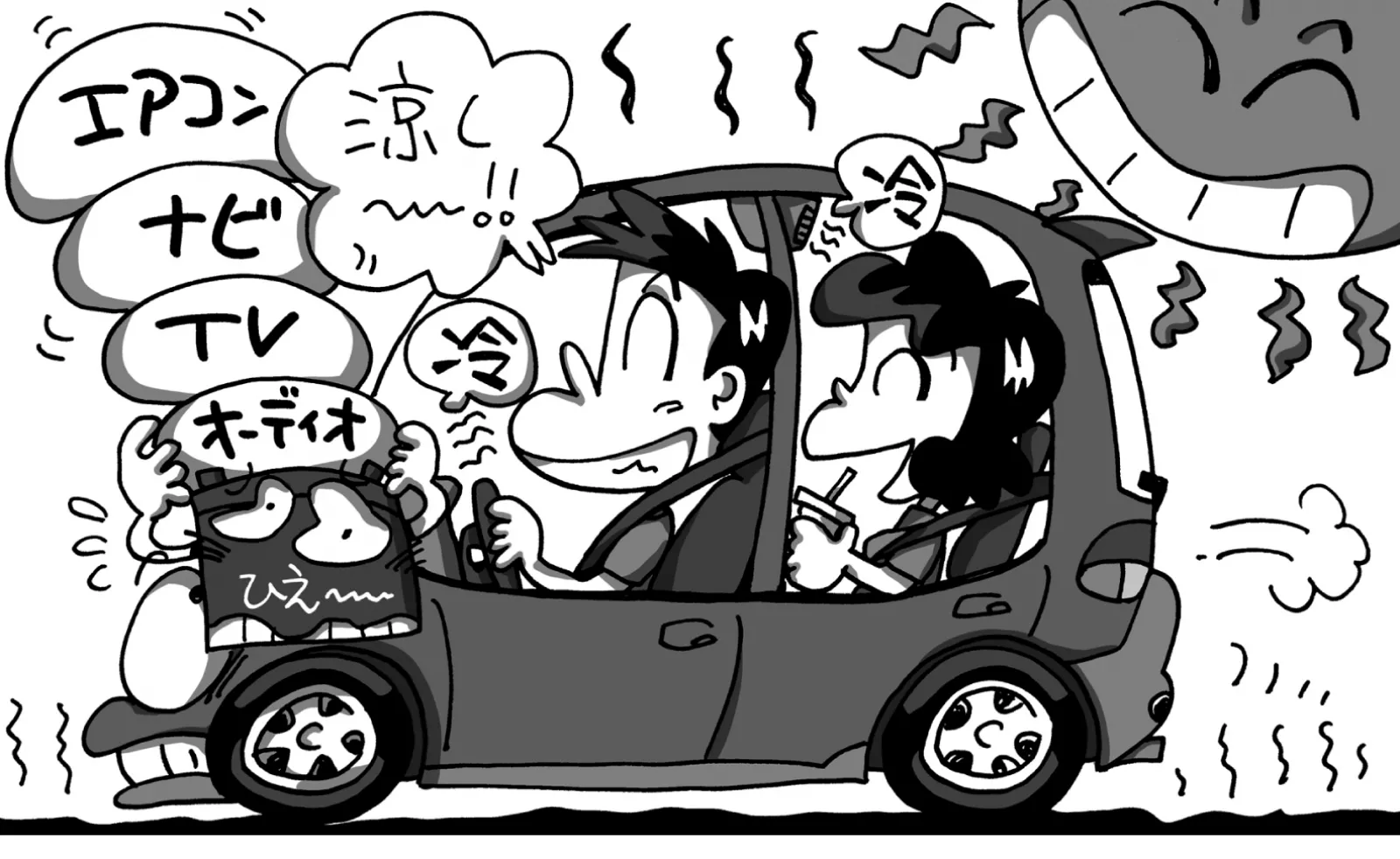

さらに、長時間の渋滞走行、エアコンや灯火類、オーディオなどの電装品の使いすぎもシビアコンディションとなる。理由はちょい乗りと同じで、減った電気を取り戻せないからだ。

また、夏と冬もバッテリーの負荷が大きい季節。夏はエアコンなどによる電力消費の機会が増えるためで、冬は気温の低下からバッテリー自体の性能が低下するためだ。

バッテリー上がりに気づくのは、エンジンが始動しないときという場合がほとんどだろう。バッテリーが上がってしまうと、ロードサービスを待つこととなり、外出の計画は崩れる。JAFの出動理由でも、過放電バッテリー(バッテリー上がり)は常にトップだ。高性能なバッテリーを導入しておけば、シビアな使い方に耐え得る可能性が高くなる。

使い方次第でバッテリーの寿命が2倍に!? テスター診断で突然のトラブルは防げる

クルマ用の鉛バッテリーにとって、もっとも理想的な使い方は毎日クルマを走らせることだ。もちろん、ちょい乗りではなく一度に1時間以上、距離は30〜40km以上を目安に、十分な距離を走らせる。

こうしてほぼ満充電のまま内部が活性化したバッテリーは、極板の良好状態が長持ちする。バッテリーの寿命は2〜3年というのが基本だが、これは安全マージンを想定したもの。使い方次第で4年、6年とノートラブルで使い続けられることもあるのだ。

とはいえ、どんなに長持ちしているバッテリーでも、内部的にはやはり劣化する。その劣化に早めに気づけるかどうかが問題だ。

そのためには、ディーラーや専門ショップに備えてあるバッテリーテスターで診断してもらうのが有効。この装置はバッテリーにエンジン始動時と同程度の負荷をかけ、そのときの電圧降下と、いったん下がった電圧が回復するまでの所要時間で良否を判定する。この診断で劣化していることが分かれば即交換、突然のバッテリー上がりでエンジンが始動できないということを防ぐことができる。

1.5V下がるとエンジンは始動できない。長期間放置による待機電流にも注意

クルマのバッテリーには、これ以上電圧が落ちるとエンジンを始動できないというリミットがあり、それを終止電圧という。その値は10.5V。カーバッテリーの標準値はDC12Vなので、約1.5V下がるとバッテリー上がりと判断されるわけだ。

電装品をどれだけ使うとバッテリーが上がりやすくなるのかは、単純な計算では求められないが、バッテリーの容量を示す5時間率を使って計算すると、目安となるおよその傾向が分かる。たとえば、よくある室内灯の消し忘れは、仮に36Ahのバッテリーで2Aの室内灯を点けっぱなしにすると、約18時間で終止電圧に到達することになる。

なお、バッテリーは電装品を使っていなくても自然に放電している。家電でスイッチを切っていても電源コードを抜かなければ、微弱な電気が流れている(待機電流)のと同様だ。どの程度の電気が流れているかは車種や装備品により異なるが、いずれにしてもクルマに乗らず放置していれば、バッテリーの電気は徐々に減ってバッテリーが上がってしまう。定期的に走ってバッテリーを充電するのが理想だが、長期間乗らない場合はバッテリーのマイナス端子を外しておこう。これにより待機電流の問題は解消する。

バッテリー上がりの原因として多いのが、ルームランプの消し忘れ。5時間率容量での計算によると、約18時間でバッテリー上がりとなるが、ほかの待機電流、バッテリーの状態によってはもっと早くに終止電圧に到達することになる。

バッテリー上がりの原因として多いのが、ルームランプの消し忘れ。5時間率容量での計算によると、約18時間でバッテリー上がりとなるが、ほかの待機電流、バッテリーの状態によってはもっと早くに終止電圧に到達することになる。

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT